Kategorien:

Wie funktioniert Cloud Computing? Alles Wichtige erklärt

Wie funktioniert Cloud Computing? Im Kern ist die Idee verblüffend einfach: Statt teure eigene Hardware zu kaufen und im Keller zu betreiben, mieten Sie IT-Ressourcen wie Speicherplatz oder Rechenleistung ganz einfach über das Internet bei einem Anbieter. Denken Sie an Ihren Stromanbieter: Sie nutzen den Strom aus der Steckdose, wann immer Sie ihn brauchen, ohne dafür ein eigenes Kraftwerk bauen zu müssen.

Was ist Cloud Computing wirklich?

Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Film ansehen. Früher hätten Sie eine DVD kaufen müssen – ein physisches Produkt, das Sie besitzen und lagern. Heute streamen Sie den Film einfach bei Diensten wie Netflix. Sie greifen auf den Film zu, der auf den riesigen, leistungsstarken Servern von Netflix liegt, ohne dass Sie dafür auch nur einen Megabyte eigenen Speicherplatz opfern. Genau das ist Cloud Computing in Aktion.

Der Begriff „Cloud“ ist dabei eigentlich nur eine Metapher für ein gigantisches, globales Netzwerk von Rechenzentren. In diesen hochsicheren Anlagen stehen unzählige Server, Speichersysteme und Netzwerkkomponenten. Wenn Sie einen Cloud-Dienst nutzen, mieten Sie sich quasi einen kleinen Teil dieser gewaltigen Infrastruktur. Eine tiefere Einführung finden Sie in unserem Beitrag, in dem wir Cloud Computing einfach erklärt haben.

Die Grundlagen im Alltag

Diese Technologie ist längst tief in unserem täglichen Leben verankert, oft ohne dass wir es überhaupt merken. Jeder Klick auf einen Streaming-Dienst, jede E-Mail, die Sie über einen Web-Anbieter versenden, oder jedes Foto, das automatisch in der Cloud gesichert wird – all das basiert auf diesem Prinzip.

Cloud Computing verlagert die Komplexität der IT-Infrastruktur vom Nutzer zum Anbieter. Es geht darum, digitale Werkzeuge und Ressourcen bedarfsgerecht und flexibel zu konsumieren, anstatt sie zu besitzen und zu verwalten.

Gerade Unternehmen profitieren massiv von diesem Modell. Anstatt Millionen in eigene Serverräume zu investieren, die gewartet, gekühlt und abgesichert werden müssen, können sie Rechenleistung und Software flexibel nach Bedarf mieten. Das hat handfeste Vorteile:

- Kosten werden gesenkt: Die hohen Anfangsinvestitionen (CapEx) für Hardware fallen weg. Stattdessen zahlen Unternehmen nur für die Ressourcen, die sie tatsächlich nutzen (OpEx).

- Flexibel skalieren: Wächst das Unternehmen oder gibt es saisonale Lastspitzen, etwa im Weihnachtsgeschäft? Die Leistung lässt sich per Mausklick erhöhen – und bei Bedarf genauso schnell wieder reduzieren.

- Innovation beschleunigen: Entwickler können sofort auf Ressourcen zugreifen, um neue Anwendungen zu testen und bereitzustellen. Das Warten auf die Einrichtung physischer Server gehört der Vergangenheit an.

Die Antwort auf die Frage „Wie funktioniert Cloud Computing?“ ist also im Kern ganz simpel: Es ist die Bereitstellung von IT-Leistungen über das Internet. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns die Architektur dahinter und die verschiedenen Service-Modelle mal genauer an.

Die Architektur hinter der digitalen Wolke

Wenn Sie eine Datei in die Cloud hochladen oder einen Film streamen, fühlt es sich fast ein wenig magisch an. Ihre Daten verschwinden einfach von Ihrem Gerät und tauchen bei Bedarf wie von Geisterhand wieder auf. Doch hinter dieser scheinbaren Magie steckt eine gewaltige, physische Infrastruktur, die global vernetzt ist und mit beeindruckender Präzision funktioniert.

Die „Wolke“ besteht nämlich aus einem weltweiten Netzwerk von Rechenzentren. Das sind riesige, hochgesicherte Gebäude, vollgepackt mit Tausenden von Servern, Speichersystemen und Netzwerkgeräten. Diese Rechenzentren bilden das physische Herz der Cloud und sind strategisch über den Globus verteilt, um Daten schnell und zuverlässig an jeden Ort der Welt zu liefern.

Das Zusammenspiel von Front-End und Back-End

Um diese Architektur zu verstehen, hilft eine einfache Unterscheidung: die zwischen dem Front-End und dem Back-End.

Das Front-End ist das, was Sie als Nutzer sehen und womit Sie interagieren. Es umfasst Ihr eigenes Gerät (Laptop, Smartphone) und die Anwendungsoberfläche – also die Website Ihres Cloud-Speicheranbieters oder die App eines Streaming-Dienstes. Hier geben Sie Ihre Befehle ein, zum Beispiel das Hochladen eines Fotos.

Das Back-End ist die unsichtbare Maschinerie, die Ihre Anfrage im Hintergrund verarbeitet. Es besteht aus der gesamten Infrastruktur des Cloud-Anbieters: den Servern, Datenbanken und der komplexen Software, die alles steuert. Wenn Sie also ein Foto hochladen, sendet das Front-End die Anfrage an das Back-End, das dann die Speicherung und Verwaltung der Datei übernimmt.

Virtualisierung als Schlüsseltechnologie

Einen riesigen Server nur für eine einzige Aufgabe oder einen Kunden zu reservieren, wäre extrem ineffizient. Hier kommt die Technologie ins Spiel, die Cloud Computing überhaupt erst so flexibel und kostengünstig macht: die Virtualisierung.

Virtualisierung ist die Kunst, die Ressourcen eines physischen Servers – wie Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Speicherplatz – so aufzuteilen, dass darauf mehrere voneinander isolierte, virtuelle Umgebungen gleichzeitig laufen können.

Stellen Sie sich einen physischen Server wie ein großes Apartmenthaus vor. Anstatt das gesamte Haus an eine einzige Partei zu vermieten, teilt der Vermieter es in viele einzelne Wohnungen auf. Jede dieser Wohnungen ist eine virtuelle Maschine (VM) oder ein Container – eine eigenständige, abgeschlossene Einheit mit eigenem Betriebssystem und eigenen Ressourcen.

Diese Technik hat entscheidende Vorteile:

- Effiziente Ressourcennutzung: Die Kapazität eines Servers wird optimal ausgenutzt, da sich mehrere Kunden oder Anwendungen die Hardware teilen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen.

- Schnelle Bereitstellung: Eine neue virtuelle Maschine ist in wenigen Minuten startklar, während die Einrichtung eines physischen Servers Tage oder Wochen dauern würde.

- Skalierbarkeit: Wird mehr Leistung gebraucht, können einer VM einfach per Klick zusätzliche Ressourcen zugewiesen werden. Ganz ohne Schrauben und neue Hardware.

Diese flexible Zuweisung von Ressourcen ist das Fundament für die bedarfsgerechte Natur der Cloud.

Die Vernetzung der Komponenten

Im Back-End kommunizieren die einzelnen Server, Speichersysteme und Datenbanken über ein extrem schnelles und redundant ausgelegtes Netzwerk miteinander. Intelligente Algorithmen, sogenannte Load Balancer, verteilen eingehende Anfragen geschickt auf verfügbare Server. So wird sichergestellt, dass kein einzelner Server überlastet wird und die Leistung auch bei Lastspitzen stabil bleibt.

In Deutschland ist diese Technologie längst im Unternehmensalltag angekommen. Eine überwältigende Mehrheit von 81 Prozent der Unternehmen nutzt bereits Cloud-Technologien, um ihre Prozesse zu optimieren. Dabei setzen 68 Prozent auf eine Private Cloud für sensible Daten, während 50 Prozent die Skalierbarkeit einer Public Cloud nutzen. Mehr Details dazu finden Sie in der Studie über die Nutzung von Cloud Computing in deutschen Unternehmen auf de.statista.com.

Die Cloud-Architektur ist also ein komplexes, aber hocheffizientes System. Physische Hardware in globalen Rechenzentren wird durch Virtualisierung flexibel aufgeteilt und durch intelligente Software gesteuert. Das Ergebnis ist eine nahtlose und skalierbare Bereitstellung von IT-Ressourcen direkt über das Internet.

IaaS, PaaS und SaaS einfach erklärt

Nachdem wir uns die grundlegende Architektur der Cloud angesehen haben, kommt die nächste logische Frage: Wie werden diese ganzen Ressourcen eigentlich bereitgestellt? Die Antwort darauf liegt in den drei zentralen Servicemodellen, die das Fundament des Cloud-Computings bilden. Sie legen fest, wie viel Kontrolle und Verantwortung Sie als Nutzer am Ende wirklich haben.

Um zu verstehen, wie Cloud-Computing funktioniert, greifen viele Experten auf eine simple, aber sehr treffende Analogie zurück: die Zubereitung einer Pizza. Stellen Sie sich vor, Sie haben Lust auf Pizza, aber nicht auf die heimische Küche. Im Grunde haben Sie drei Optionen, die perfekt die Modelle IaaS, PaaS und SaaS widerspiegeln.

Jedes dieser Modelle bietet einen anderen Grad an Management und Flexibilität. So kann jedes Unternehmen genau den Service wählen, der zu seinen technischen Fähigkeiten und geschäftlichen Zielen passt.

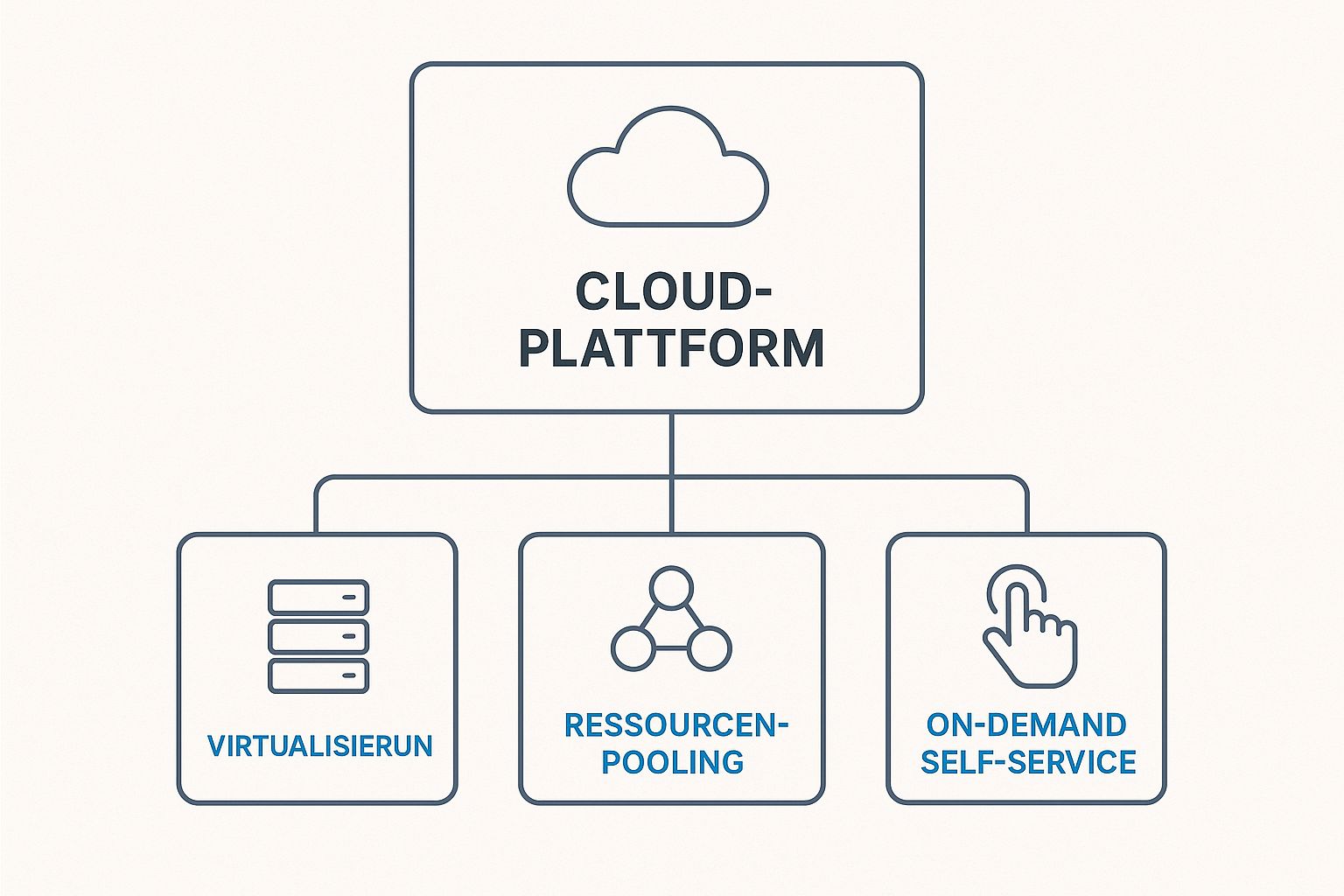

Das folgende Diagramm zeigt die Kernkomponenten einer Cloud-Plattform, die diese Servicemodelle überhaupt erst möglich machen.

Man erkennt gut, dass Virtualisierung, Ressourcen-Pooling und der On-Demand-Zugriff die technologischen Säulen sind, auf denen IaaS, PaaS und SaaS aufbauen.

Infrastructure as a Service (IaaS): Das Fundament

IaaS oder Infrastructure as a Service ist die grundlegendste Stufe des Cloud-Computings. In unserer Pizza-Analogie wäre das so, als würden Sie eine professionelle Restaurantküche mieten. Sie bekommen den Raum, den Ofen, die Arbeitsflächen und die Basisausstattung – also die komplette Infrastruktur.

Für alles andere sind Sie allerdings selbst zuständig: Sie müssen die Zutaten (Ihre Daten und Anwendungen) besorgen, das Rezept (Betriebssystem) wählen und die Pizza (Software) selbst backen. Der Anbieter stellt nur sicher, dass die Küche läuft.

Bei IaaS mieten Sie also im Grunde virtuelle Maschinen, Speicherplatz und Netzwerkkomponenten. Die Installation und Verwaltung von Betriebssystemen, Middleware und Ihren Anwendungen liegt komplett in Ihrer Hand.

IaaS bietet maximale Flexibilität und Kontrolle. Es ist die ideale Wahl für Unternehmen mit eigener IT-Expertise, die ihre bestehende Infrastruktur in die Cloud verlagern oder hochgradig anpassbare Umgebungen aufbauen möchten.

Beispiele für IaaS-Anbieter:

- Amazon Web Services (AWS) EC2: Bietet skalierbare virtuelle Server in der Cloud.

- Microsoft Azure Virtual Machines: Ermöglicht die Bereitstellung von Windows- und Linux-VMs in wenigen Sekunden.

- Google Compute Engine (GCE): Stellt leistungsstarke virtuelle Maschinen in der Infrastruktur von Google bereit.

Platform as a Service (PaaS): Die Entwicklerplattform

PaaS oder Platform as a Service geht noch einen Schritt weiter. Stellen Sie es sich wie ein Pizza-Lieferset vor. Sie bekommen den fertigen Teig, die Tomatensauce, den Käse und den Belag geliefert – also eine komplette Plattform, um Ihre Pizza zu backen.

Sie müssen sich nicht mehr um die mühevolle Vorbereitung der Basiszutaten kümmern. Ihre Aufgabe ist es nur noch, die Pizza nach Ihren Wünschen zu belegen und in den Ofen zu schieben. Der Anbieter der Plattform sorgt dafür, dass alle Komponenten frisch und einsatzbereit sind.

Übertragen auf die IT-Welt bedeutet das: Der Cloud-Anbieter stellt nicht nur die Infrastruktur, sondern auch das Betriebssystem, Datenbanken und die passenden Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung. Entwickler können sich so voll und ganz auf das Schreiben ihres Codes konzentrieren, ohne sich mit der darunterliegenden Systemadministration herumschlagen zu müssen.

Beispiele für PaaS-Dienste:

- Heroku: Eine beliebte Plattform, die es Entwicklern erlaubt, Anwendungen blitzschnell zu erstellen, bereitzustellen und zu skalieren.

- Google App Engine: Bietet eine vollständig verwaltete Plattform zum Erstellen und Hosten von Webanwendungen.

- Microsoft Azure App Services: Ein Dienst zum Erstellen von Web- und mobilen Apps für jede Plattform und jedes Gerät.

Software as a Service (SaaS): Die fertige Lösung

SaaS oder Software as a Service ist das Modell, das den meisten von uns im Alltag begegnet. In unserer Pizza-Analogie ist das die fertige Pizza, die Sie im Restaurant bestellen und einfach nur noch genießen. Kein Kochen, kein Abwaschen – nichts.

Sie nutzen das fertige Endprodukt, ohne sich auch nur eine Sekunde Gedanken über die Küche, die Zutaten oder das Rezept machen zu müssen. Alles wird vom Anbieter bereitgestellt und gewartet.

Bei SaaS greifen Sie über das Internet auf eine fertige Softwareanwendung zu, die vom Anbieter gehostet und verwaltet wird. Normalerweise zahlen Sie dafür eine monatliche oder jährliche Gebühr und müssen sich nie um Installationen, Updates oder Wartungsarbeiten kümmern. Die meisten von uns nutzen täglich SaaS-Anwendungen, oft ohne es bewusst wahrzunehmen.

Beispiele für SaaS-Anwendungen:

- Microsoft 365: Bietet Büroanwendungen wie Word, Excel und Outlook direkt über die Cloud an.

- Salesforce: Ein cloudbasiertes System für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM).

- Google Workspace (ehemals G Suite): Umfasst Dienste wie Gmail, Google Drive und Google Docs.

Jedes dieser Modelle hat seine klare Berechtigung und bedient unterschiedliche Bedürfnisse. Während IaaS die größte Kontrolle bietet, punktet SaaS mit maximalem Komfort. PaaS liegt genau dazwischen und ist oft die erste Wahl für die moderne Anwendungsentwicklung.

Vergleich der Cloud-Servicemodelle IaaS, PaaS und SaaS

Um die Unterschiede noch klarer zu machen, hilft ein direkter Vergleich. Die folgende Tabelle zeigt, wer für welche Komponente zuständig ist – Sie als Nutzer oder der Cloud-Anbieter.

| Aspekt | IaaS (Infrastructure as a Service) | PaaS (Platform as a Service) | SaaS (Software as a Service) |

|---|---|---|---|

| Anwendungen | Vom Nutzer verwaltet | Vom Nutzer verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Daten | Vom Nutzer verwaltet | Vom Nutzer verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Laufzeitumgebung | Vom Nutzer verwaltet | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Middleware | Vom Nutzer verwaltet | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Betriebssystem | Vom Nutzer verwaltet | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Virtualisierung | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Server | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Speicher | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

| Netzwerk | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet | Vom Anbieter verwaltet |

Man sieht auf einen Blick: Je weiter man sich von IaaS zu SaaS bewegt, desto mehr Verantwortung geben Sie an den Provider ab. Das ist der Kerngedanke hinter den „as a Service“-Modellen – Sie zahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen, und überlassen den Rest den Experten.

Public, Private, Hybrid und Multi-Cloud Modelle

Nachdem wir uns die Service-Modelle IaaS, PaaS und SaaS angeschaut haben, die klären, was man in der Cloud überhaupt machen kann, kommen wir jetzt zu den Bereitstellungsmodellen. Hier geht es um die entscheidende Frage: Wem gehört die Infrastruktur und wer darf darauf zugreifen? Die Wahl des passenden Modells ist eine strategische Weichenstellung, die von der Sicherheit über die Kosten bis hin zur Flexibilität einfach alles beeinflusst.

Jedes Unternehmen tickt anders. Ein aufstrebendes Start-up hat logischerweise andere Prioritäten als eine etablierte Bank mit knallharten regulatorischen Auflagen. Aus diesem Grund gibt es auch nicht das eine „perfekte“ Cloud-Modell. Stattdessen existieren vier grundlegende Ansätze, aus denen Firmen ihre ganz individuelle Strategie zusammenbauen können.

Die Public Cloud

Man kann sich die Public Cloud wie das öffentliche Verkehrsnetz vorstellen. Busse und Bahnen stehen jedem zur Verfügung, der ein Ticket löst. Man teilt sich die Fahrzeuge und die gesamte Infrastruktur mit unzähligen anderen Fahrgästen, was die Fahrt unschlagbar günstig und effizient macht.

Übertragen auf die IT-Welt bedeutet das: Die komplette Infrastruktur – also Server, Netzwerke und Speicher – gehört einem Drittanbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud und wird auch von diesem betrieben. Unternehmen mieten einfach die Ressourcen, die sie gerade brauchen, und teilen sich die physische Hardware mit anderen Kunden.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Hohe Skalierbarkeit: Ressourcen lassen sich fast grenzenlos und oft binnen Sekunden hoch- oder runterskalieren.

- Keine Wartung: Der Anbieter kümmert sich um die gesamte physische Infrastruktur, von Updates bis hin zur Kühlung der Rechenzentren.

- Kosteneffizienz: Es gibt keine riesigen Anfangsinvestitionen. Man zahlt nur für das, was man auch wirklich verbraucht.

Dieses Modell ist wie gemacht für Start-ups, Webanwendungen mit stark schwankendem Traffic oder für die Entwicklung und das Testen neuer Software.

Die Private Cloud

Im krassen Gegensatz dazu steht die Private Cloud – sie ist sozusagen der Privatjet unter den Cloud-Modellen. Sie gehört exklusiv einem einzigen Unternehmen und wird auch nur von diesem genutzt. Ob sie im eigenen Rechenzentrum (On-Premise) steht oder von einem Dienstleister exklusiv gehostet wird, ist zweitrangig. Der springende Punkt ist die alleinige Nutzung.

Dieser Ansatz bietet die maximale Kontrolle über die gesamte Umgebung, von der Hardware bis zur letzten Konfigurationszeile. Unternehmen können die Infrastruktur millimetergenau auf ihre spezifischen Sicherheits- und Compliance-Vorgaben zuschneiden.

Eine Private Cloud ist die erste Wahl für Organisationen, die mit hochsensiblen Daten hantieren oder strengen regulatorischen Vorschriften unterliegen. Man denke da an Banken, Behörden oder Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Allerdings hat diese exklusive Kontrolle ihren Preis. Sie geht mit deutlich höheren Kosten und einem spürbar größeren Verwaltungsaufwand einher, denn das Unternehmen ist selbst für Wartung, Sicherheit und Skalierung der Infrastruktur verantwortlich.

Die Hybrid Cloud

Die Hybrid Cloud ist der pragmatische Mittelweg, der das Beste aus beiden Welten vereint. Stellen Sie es sich wie ein Hybridauto vor, das je nach Situation geschickt zwischen dem sparsamen Elektromotor und dem leistungsstarken Verbrenner wechselt.

Unternehmen nutzen hier eine technologisch verbundene Mischung aus Public- und Private-Cloud-Ressourcen. Hochsensible Kundendaten und geschäftskritische Anwendungen bleiben sicher in der Private Cloud, während weniger kritische Anwendungen oder plötzliche Lastspitzen flexibel in die kostengünstige Public Cloud ausgelagert werden.

Dieses Modell schafft eine enorme Flexibilität. Ein Online-Shop kann zum Beispiel sein Kerngeschäft stabil in der Private Cloud betreiben, aber für das turbulente Weihnachtsgeschäft zusätzliche Rechenleistung aus der Public Cloud dazubuchen, um den Ansturm zu bewältigen.

Interessanterweise ist Deutschland, trotz seines Status als führende Industrienation, bei der Cloud-Nutzung international eher zurückhaltend. Länder wie Finnland oder Dänemark investieren weitaus stärker in Cloud-Technologien. Das wird oft auf eine konservativere Risikobewertung und die strengen Datenschutzanforderungen hierzulande zurückgeführt. Mehr über die Ursachen für Deutschlands Cloud-Zurückhaltung erfahren Sie auf cloudflight.io.

Die Multi-Cloud

Ein Begriff, der oft fälschlicherweise synonym verwendet wird, ist die Multi-Cloud. Eine Hybrid Cloud verbindet immer Public und Private Clouds. Eine Multi-Cloud-Strategie bedeutet hingegen, die Dienste von mehreren verschiedenen Public-Cloud-Anbietern gleichzeitig zu nutzen.

Ein Unternehmen könnte beispielsweise die KI-Dienste von Google Cloud einsetzen, seine Datenbanken bei AWS hosten und für seine Büroanwendungen auf Microsoft Azure vertrauen. Der Hauptgrund dafür ist die Vermeidung einer Anbieterabhängigkeit (der gefürchtete „Vendor-Lock-in“) und die Freiheit, für jede Aufgabe den jeweils besten verfügbaren Service am Markt auszuwählen.

Dieser Ansatz erhöht zwar die Komplexität in der Verwaltung, bietet aber gleichzeitig die größte Freiheit und die besten Optimierungsmöglichkeiten. Die Wahl des richtigen Bereitstellungsmodells ist am Ende entscheidend dafür, wie Cloud Computing im Unternehmen funktioniert und den Geschäftserfolg unterstützt.

Die entscheidenden Vorteile des Cloud Computings

Der Schritt in die Cloud ist heute weit mehr als nur ein technischer Trend – es ist eine strategische Weichenstellung, die Unternehmen jeder Größenordnung ganz neue Türen öffnet. Die Gründe dafür sind vielfältig und gehen weit über reine Bequemlichkeit hinaus. Es sind knallharte wirtschaftliche und operative Vorteile, die das Cloud Computing zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Wachstum und Innovation gemacht haben.

Der wohl greifbarste Vorteil liegt in der massiven Kostenersparnis. Früher mussten Unternehmen Unsummen in eigene Server, Speicherlösungen und Netzwerkhardware stecken. Diese hohen Anfangsinvestitionen (CapEx) fallen im Cloud-Modell einfach weg. Stattdessen zahlen Firmen nur für die Ressourcen, die sie tatsächlich in Anspruch nehmen, und wandeln so Investitions- in planbare Betriebskosten (OpEx) um.

Flexibilität und Skalierbarkeit als Wachstumsmotor

Stellen Sie sich einen Online-Shop vor, der auf das Weihnachtsgeschäft zusteuert. Mit einer eigenen Infrastruktur müsste er teure Serverkapazitäten für eine kurze Spitzenzeit vorhalten, die den Rest des Jahres brachliegen. In der Cloud sieht das ganz anders aus.

Die Fähigkeit zur Skalierbarkeit ist einer der größten Trümpfe des Cloud Computings. Ressourcen lassen sich binnen Minuten an den tatsächlichen Bedarf anpassen – sowohl nach oben als auch nach unten.

Diese Elastizität bedeutet, dass der Online-Shop seine Rechenleistung für die Feiertage per Mausklick hochfahren kann, um den Ansturm zu bewältigen. Sobald die Nachfrage nachlässt, wird die Kapazität einfach wieder heruntergefahren. So werden unnötige Kosten vermieden und die Leistung bleibt jederzeit optimal, was sich direkt auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Die richtige Auswahl passender Cloud-Lösungen für Unternehmen ist dabei natürlich entscheidend für den Erfolg.

Globale Reichweite und gesteigerte Leistung

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die globale Präsenz. Große Cloud-Anbieter betreiben Rechenzentren auf der ganzen Welt. Das erlaubt es Unternehmen, ihre Anwendungen und Daten geografisch nah an ihren Kunden zu platzieren. Das Ergebnis? Deutlich schnellere Ladezeiten und ein besseres Nutzererlebnis, egal ob der Kunde in Berlin, Tokio oder New York sitzt.

Gleichzeitig profitieren Nutzer von einer Performance, die sie sich mit eigenen Mitteln kaum leisten könnten. Cloud-Anbieter investieren pausenlos in modernste Hardware und Technologien. Sie bekommen also Zugang zu extrem schnellen Prozessoren, riesigen Speicherkapazitäten und hochentwickelten Netzwerkarchitekturen, ohne selbst dafür investieren zu müssen.

Sicherheit und Geschwindigkeit im Fokus

Entgegen mancher Vorurteile ist die Sicherheit in professionellen Cloud-Umgebungen oft weitaus höher als in vielen lokalen Rechenzentren. Führende Anbieter beschäftigen ganze Armeen von Sicherheitsexperten und nutzen fortschrittlichste Technologien zur Abwehr von Cyberangriffen. Die Einhaltung strenger internationaler Sicherheitsstandards ist für sie schlichtweg Teil des Geschäftsmodells.

Nicht zu unterschätzen ist außerdem der Faktor Geschwindigkeit. Entwickler müssen nicht mehr wochenlang auf die Bereitstellung neuer Hardware warten. In der Cloud können sie neue Server und Umgebungen in wenigen Minuten aufsetzen, um innovative Ideen sofort zu testen und neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

- Höhere Agilität: Schnellere Reaktion auf Marktveränderungen.

- Bessere Zusammenarbeit: Teams können von überall auf der Welt auf zentrale Daten und Werkzeuge zugreifen.

- Zuverlässigkeit: Cloud-Anbieter garantieren eine sehr hohe Verfügbarkeit durch redundante Systeme.

Das enorme Wachstum der Ausgaben in diesem Sektor unterstreicht diese Vorteile eindrucksvoll. Prognosen zufolge sollen die weltweiten Cloud-Ausgaben von 595,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 723,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 steigen. Dieses Wachstum von 21,5 Prozent wird maßgeblich von Software-as-a-Service (SaaS) angetrieben. Mehr zu den aktuellen Trends und Statistiken finden Sie auf cloudkeeper.com.

Sicherheit und datenschutz in der cloud

Sicherheit und Datenschutz, gerade mit Blick auf die DSGVO, sind für viele Unternehmen in Deutschland die größten Fragezeichen auf dem Weg in die Cloud. Der Gedanke, sensible Firmendaten auf fremden Servern abzulegen, fühlt sich oft wie ein Kontrollverlust an. Aber dieses Bild ist meist von alten Mythen geprägt und lässt außer Acht, wie hochentwickelt die Sicherheitsarchitekturen moderner Cloud-Anbieter wirklich sind.

Tatsächlich übertrifft die Sicherheit in den Rechenzentren der großen Anbieter die lokaler Systeme oft um Längen. Diese Konzerne investieren Milliarden in physische Sicherheit, redundante Systeme und den Schutz vor Cyberangriffen – ein Aufwand, den sich kaum ein mittelständisches Unternehmen leisten könnte. Um Cloud-Sicherheit aber richtig zu verstehen, muss man ein zentrales Konzept kennen.

Das modell der geteilten verantwortung

Der Schlüssel zum Ganzen ist das Modell der geteilten Verantwortung (Shared Responsibility Model). Stellen Sie es sich wie ein hochsicheres Bankschließfach vor: Die Bank ist für die Sicherheit des Gebäudes, des Tresorraums und der Schließfächer selbst verantwortlich. Sie sorgt dafür, dass niemand die Tür aufbricht oder die Wand einreißt.

Der Cloud-Anbieter ist für die Sicherheit der Cloud verantwortlich. Das schließt die physische Infrastruktur, das Netzwerk und die Virtualisierungsebene ein. Sie als Kunde sind für die Sicherheit Ihrer Daten und Anwendungen in der Cloud verantwortlich.

Was Sie also in Ihr Schließfach legen und wem Sie einen Schlüssel aushändigen, liegt allein in Ihrer Hand. Die Bank wird nicht kontrollieren, ob Sie die Tür auch wirklich abgeschlossen haben.

Übertragen auf die Cloud-Welt heißt das:

- Der Anbieter kümmert sich um: Den Schutz der Rechenzentren, eine stabile Stromversorgung, eine sichere Netzwerkinfrastruktur und eine fehlerfreie Virtualisierung.

- Sie kümmern sich um: Starke Passwörter, die korrekte Konfiguration von Firewalls, die Verwaltung von Zugriffsrechten und die Verschlüsselung Ihrer Daten.

Praktische sicherheitsmaßnahmen

Um diese Verantwortung wahrzunehmen, müssen Sie kein Sicherheitsexperte sein. Die Anbieter stellen Ihnen mächtige Werkzeuge zur Verfügung, die Sie nur aktiv nutzen müssen.

Datenverschlüsselung

Das ist Ihre wichtigste Verteidigungslinie. Daten sollten immer verschlüsselt sein, sowohl bei der Übertragung (in-transit) als auch im Ruhezustand auf der Festplatte (at-rest). Moderne Cloud-Plattformen bieten das oft standardmäßig an, Sie müssen es nur aktivieren und richtig konfigurieren. So bleiben Ihre Informationen selbst dann unlesbar, wenn jemand ein Speichermedium physisch entwenden sollte.

Zugriffsmanagement (IAM)

Mit Identity and Access Management (IAM) legen Sie glasklar fest, welcher Mitarbeiter auf welche Daten und Dienste zugreifen darf. Hier gilt das Prinzip der geringsten Rechte: Jeder Nutzer erhält nur die Berechtigungen, die er für seine Arbeit zwingend braucht. Nicht mehr und nicht weniger.

Netzwerksicherheit

Cloud-Anbieter ermöglichen es Ihnen, virtuelle private Netzwerke (VPCs) einzurichten und Firewalls zu konfigurieren. Damit schirmen Sie Ihre Cloud-Umgebung vom öffentlichen Internet ab und können den gesamten Datenverkehr streng kontrollieren.

Die Kombination aus der robusten Infrastruktur des Anbieters und Ihren eigenen, konsequent umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen schafft eine Umgebung, die oft sicherer ist als jede lokale IT. Wer sich genauer mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen möchte, findet in unserem Artikel wichtige Informationen zu einer DSGVO-konformen Cloud.

Häufig gestellte Fragen zu Cloud Computing

Nach all der Theorie über Architektur, Modelle und Vorteile tauchen in der Praxis oft ganz konkrete Fragen auf. Hier wollen wir die häufigsten Bedenken aus dem Weg räumen und Ihnen das Rüstzeug für die nächsten Schritte an die Hand geben. So wird noch klarer, wie Cloud Computing funktioniert und was es für Sie tun kann.

Viele unserer Kunden fragen sich zum Beispiel, wo genau der Unterschied zum klassischen Webhosting liegt. Während Webhosting meist nur den Speicherplatz für eine Website zur Verfügung stellt, ist Cloud Computing ein viel breiteres Feld, das skalierbare Rechenleistung, ganze Entwicklungsplattformen und fertige Anwendungen umfasst.

Was ist der Unterschied zu normalem Webhosting?

Stellen Sie sich traditionelles Webhosting wie eine Mietwohnung vor. Sie bekommen einen festen Raum mit einer definierten Ausstattung und begrenzten Ressourcen. Wenn Sie plötzlich eine große Party feiern wollen und mehr Platz brauchen, stoßen Sie schnell an die Grenzen.

Cloud Computing ist dagegen wie ein modernes Hotel. Sie buchen genau die Zimmer (also Ressourcen wie Rechenleistung oder Speicher), die Sie gerade benötigen. Kommen unerwartet Gäste, buchen Sie einfach weitere Zimmer dazu. Gehen sie wieder, geben Sie die Zimmer zurück und zahlen nur für die tatsächliche Nutzung. Genau diese Flexibilität ist der entscheidende Vorteil.

Sind meine Daten in der Public Cloud wirklich sicher?

Die Sorge um die Datensicherheit ist absolut verständlich, aber in den meisten Fällen unbegründet. Man muss sich klarmachen, dass die großen Public-Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud Milliarden in Sicherheitsmaßnahmen investieren – ein Budget, das weit über dem liegt, was sich die meisten einzelnen Unternehmen leisten könnten.

Der springende Punkt ist das Modell der geteilten Verantwortung (Shared Responsibility Model). Der Anbieter sichert die globale Infrastruktur – die Rechenzentren, die Netzwerke, die Hardware. Sie als Kunde sind dafür verantwortlich, wie Sie Ihre Daten und Anwendungen innerhalb dieser Cloud absichern. Mit der richtigen Konfiguration, konsequenter Verschlüsselung und einem durchdachten Zugriffsmanagement ist das Sicherheitsniveau oft sogar höher als bei lokalen Systemen im eigenen Keller.

Der Schlüssel zur Cloud-Sicherheit liegt nicht in der Frage, ob die Cloud sicher ist, sondern darin, wie gut Sie die bereitgestellten Werkzeuge nutzen, um Ihre Daten und Anwendungen zu schützen.

Wie kann ich als kleines Unternehmen starten?

Der Einstieg ist tatsächlich einfacher und kostengünstiger, als viele denken. Sie müssen nicht gleich Ihr ganzes Unternehmen umkrempeln. Fangen Sie am besten klein an, mit unkritischen Prozessen, um erste Erfahrungen zu sammeln und ein Gefühl für die Technologie zu bekommen.

Hier sind ein paar bewährte erste Schritte:

- Backup und Wiederherstellung: Nutzen Sie die Cloud als externen, sicheren Ort für Ihre Datensicherungen. Das ist oft der einfachste und wirkungsvollste erste Schritt.

- Kollaborations-Tools: Führen Sie cloudbasierte Software wie Microsoft 365 für E-Mails, Kalender und die gemeinsame Arbeit an Dokumenten ein.

- Testumgebungen: Entwickeln und testen Sie neue Software oder Webanwendungen in der Cloud. So müssen Sie keine teure Hardware anschaffen, die nach dem Projekt ungenutzt herumsteht.

Mit diesen Schritten erleben Sie die Vorteile direkt, ohne Ihr Kerngeschäft einem Risiko auszusetzen. Die Kosten bleiben dabei transparent und richten sich nach der tatsächlichen Nutzung – ideal für kleine und mittlere Unternehmen.

Sind Sie bereit, die Power der Cloud für Ihr Unternehmen zu entdecken? Die Deeken.Technology GmbH ist Ihr zertifizierter Partner für sichere und zukunftsfähige IT-Lösungen. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie die Cloud Ihr Geschäft voranbringen kann. Kontaktieren Sie uns für eine umfassende Beratung.

29.08.2025 10:18:15

Comments