Kategorien:

IT Disaster Recovery: Sicherung Ihrer Business-Kontinuität

Die Wahrheit über IT Disaster Recovery für moderne Unternehmen

Ein funktionierender IT Disaster Recovery Plan ist für moderne Unternehmen unerlässlich. Regelmäßige Backups allein reichen heute nicht mehr aus, um den Geschäftsbetrieb nach einem IT-Notfall sicherzustellen. IT Disaster Recovery bedeutet mehr als nur die Sicherung von Daten. Es geht darum, alle kritischen Systeme und Abläufe schnellstmöglich wiederherzustellen, um Ausfallzeiten und Datenverluste zu minimieren.

Was IT Disaster Recovery bedeutet

IT Disaster Recovery beinhaltet die Entwicklung einer umfassenden Strategie, die alle potenziellen Gefahren berücksichtigt – von Hardwaredefekten über Naturkatastrophen bis hin zu Cyberangriffen und menschlichem Versagen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist die Business Impact Analyse. Sie hilft, die wichtigsten Geschäftsprozesse und deren Abhängigkeiten von der IT zu erfassen. Nur so lässt sich der tatsächliche Schaden eines Systemausfalls realistisch abschätzen. Lesen Sie unseren Leitfaden zum Thema: Wie man IT Disaster Recovery meistert.

Die Wichtigkeit von RTO und RPO

Für eine effektive IT Disaster Recovery ist die Definition klarer Recovery-Ziele entscheidend. Hierbei spielen die Recovery Time Objective (RTO) und die Recovery Point Objective (RPO) eine wichtige Rolle. Die RTO gibt an, wie lange ein System maximal ausfallen darf. Die RPO definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust im Notfall. Diese Werte müssen für jedes System individuell festgelegt werden, je nach dessen Bedeutung für den Geschäftsbetrieb.

Wachstum des DRaaS-Marktes in Deutschland

Ein zunehmender Trend im Bereich IT Disaster Recovery ist Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Der Markt für DRaaS in Deutschland wächst stark, angetrieben durch steigende Cyberbedrohungen und die wachsende Akzeptanz von Cloud-Lösungen. Die Umsätze sollen bis 2025 auf 819,50 Millionen US-Dollar ansteigen. Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile von flexiblen und skalierbaren Cloud-basierten Disaster-Recovery-Lösungen. Detaillierte Statistiken finden Sie hier: https://www.statista.com/outlook/tmo/public-cloud/disaster-recovery-as-a-service/germany?currency=USD

Der Wechsel zu DRaaS bietet zahlreiche Vorteile, darunter geringere Kosten, höhere Flexibilität und bessere Skalierbarkeit. Die Auswahl des richtigen DRaaS-Anbieters ist jedoch entscheidend. Unternehmen sollten besonders auf die Einhaltung deutscher Datenschutzbestimmungen achten. Ein professioneller Disaster-Recovery-Plan schützt nicht nur vor Datenverlust, sondern auch vor rechtlichen Folgen.

Ihre Recovery-Strategie entwickeln

Weg von der Theorie, hin zur Praxis! Dieser Abschnitt begleitet Sie bei der konkreten Umsetzung einer effektiven IT Disaster Recovery Planung. Zuerst steht die Business Impact Analyse (BIA) an. Mit der BIA identifizieren Sie Ihre kritischen Geschäftsprozesse und deren Abhängigkeiten von der IT. Sie lernen, realistische und vor allem praktikable Recovery-Ziele zu setzen und verstehen den wichtigen Unterschied zwischen RTO (Recovery Time Objective) und RPO (Recovery Point Objective) für Ihre Systeme. Anhand von Beispielen aus deutschen mittelständischen Unternehmen zeigen wir Ihnen, wie auch mit begrenzten Ressourcen robuste Notfallpläne erstellt werden können. Wir stellen Ihnen außerdem praktische Werkzeuge vor, die Ihnen die Planung erleichtern.

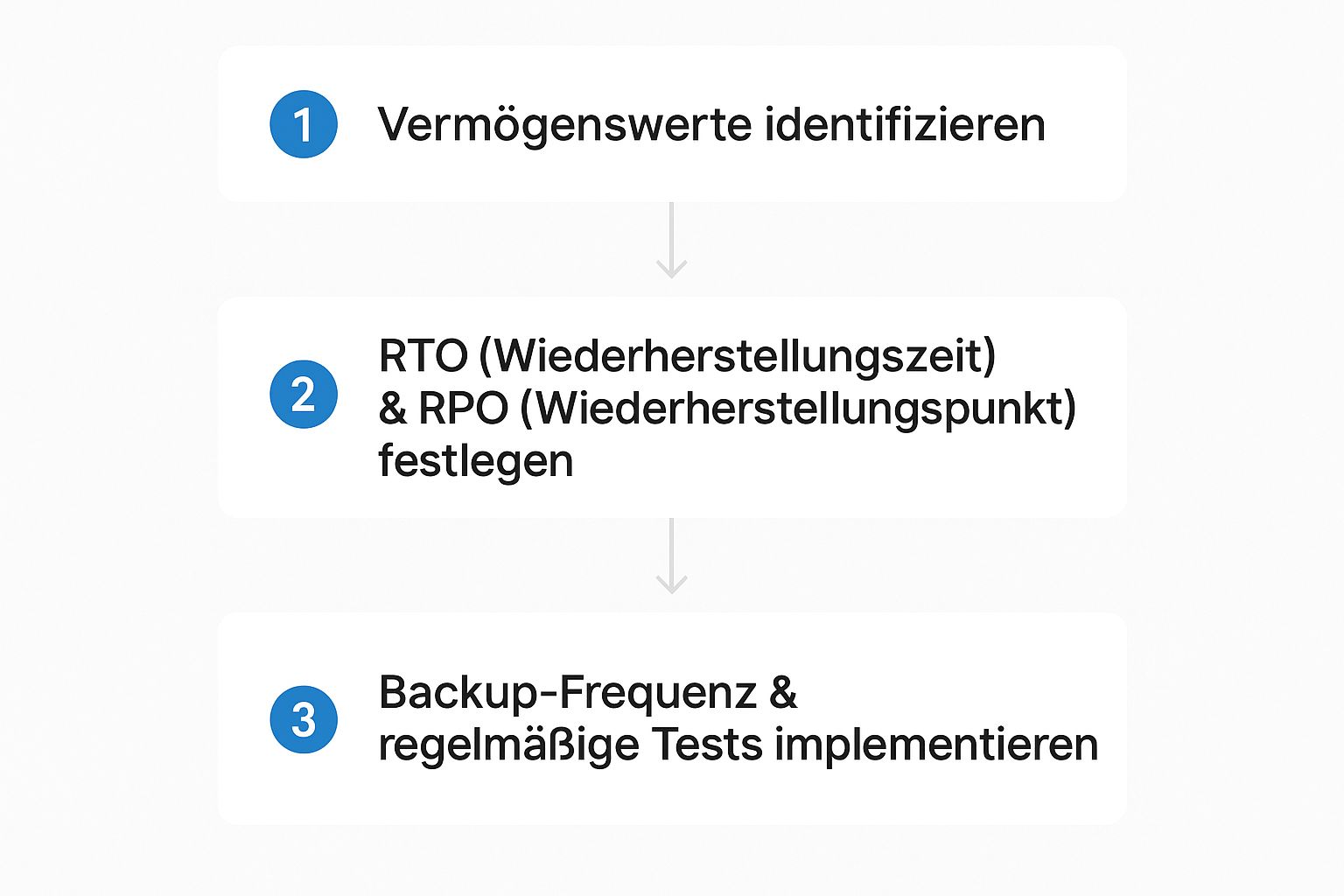

Die obige Infografik veranschaulicht die drei zentralen Schritte einer erfolgreichen Disaster-Recovery-Planung: Identifizierung der wichtigsten Ressourcen, Festlegung von RTO und RPO sowie die Implementierung regelmäßiger Backups und Tests. Die Grafik verdeutlicht, dass effektive IT Disaster Recovery ein kontinuierlicher Prozess ist, der regelmäßige Überprüfung und Anpassung erfordert.

Die Business Impact Analyse: Der Startpunkt Ihrer Strategie

Jede erfolgreiche IT Disaster Recovery Strategie beginnt mit der Business Impact Analyse (BIA). Diese Analyse hilft Ihnen, die Konsequenzen eines IT-Ausfalls für Ihr Unternehmen zu erfassen. Welche Geschäftsprozesse sind am wichtigsten? Welche Systeme sind dafür absolut notwendig? Wie lange kann ein Ausfall toleriert werden, bevor er ernsthafte finanzielle oder Imageschäden verursacht? Die BIA liefert die Antworten und bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.

RTO und RPO: Ihre individuellen Recovery-Ziele festlegen

Nachdem Sie die kritischen Geschäftsprozesse identifiziert haben, geht es darum, konkrete Recovery-Ziele zu definieren. Hier kommen RTO und RPO ins Spiel. Die RTO legt die maximal zulässige Ausfallzeit eines Systems fest. Für einen Online-Shop könnte die RTO beispielsweise vier Stunden betragen, während für interne E-Mail-Server 24 Stunden akzeptabel sein könnten. Die RPO bestimmt, wie viel Datenverlust maximal tolerierbar ist. Für Finanzdaten könnte eine RPO von weniger als einer Stunde nötig sein, für andere Daten kann eine RPO von 24 Stunden ausreichen.

Die folgende Tabelle veranschaulicht typische RTOs und RPOs für verschiedene Unternehmensgrößen und Branchen in Deutschland.

Recovery-Ziele für verschiedene Unternehmensgrößen

| Unternehmensgröße | Kritische Systeme RTO | Kritische Systeme RPO | Sekundäre Systeme RTO | Sekundäre Systeme RPO |

|---|---|---|---|---|

| Kleinunternehmen | 24 Stunden | 24 Stunden | 72 Stunden | 72 Stunden |

| Mittelständisches Unternehmen | 4 - 8 Stunden | 4 - 8 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |

| Großunternehmen | < 4 Stunden | < 1 Stunde | 8 Stunden | 24 Stunden |

Diese Tabelle zeigt beispielhafte Werte. Die tatsächlichen RTOs und RPOs hängen stark von den individuellen Geschäftsanforderungen ab.

Backup-Strategien und regelmäßige Tests: Funktionsfähigkeit gewährleisten

Die richtige Backup-Strategie ist entscheidend für die erfolgreiche Wiederherstellung Ihrer Systeme. Es gibt verschiedene Optionen, von traditionellen vollständigen Backups über inkrementelle Backups bis zu modernen Cloud-basierten Lösungen. Die optimale Methode hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und der RPO ab. Genauso wichtig wie die Backups selbst sind regelmäßige Tests. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Recovery-Strategie im Ernstfall funktioniert. Diese Tests sollten sowohl die Technik als auch die menschlichen Faktoren einbeziehen. Üben Sie den Ernstfall mit Ihrem Team und dokumentieren Sie die Ergebnisse. So identifizieren Sie Schwachstellen und verbessern Ihre Strategie kontinuierlich.

Praktische Werkzeuge für die IT Disaster Recovery Planung

Die Planung und Umsetzung einer IT Disaster Recovery Strategie kann komplex wirken. Es gibt aber zahlreiche Werkzeuge, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Von spezieller Software für die BIA und die RTO/RPO-Berechnung bis hin zu Vorlagen für Notfallpläne und Checklisten für Tests – nutzen Sie diese Ressourcen, um Ihre IT Disaster Recovery Strategie effizient und effektiv zu gestalten. Denn im Ernstfall zählt jede Minute.

DRaaS: Der Schlüssel zur IT-Sicherheit für mittelständische Unternehmen

Traditionelle Disaster-Recovery-Lösungen stellen für viele mittelständische Unternehmen eine Herausforderung dar. Sie sind oft komplex, kostenintensiv und benötigen erhebliche Ressourcen. Disaster Recovery as a Service (DRaaS) bietet hier eine attraktive Alternative. Es ermöglicht einen einfacheren und kostengünstigeren Zugang zu professionellen Notfallstrategien. Immer mehr Unternehmen in Deutschland erkennen diese Vorteile und integrieren DRaaS in ihre IT-Strategie.

Warum entscheiden sich deutsche Unternehmen für DRaaS?

Die steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit sind ein Hauptgrund für den Umstieg auf DRaaS. Cyberattacken und Datenverlust durch Ransomware stellen reale Gefahren dar. Robuste Disaster-Recovery-Pläne sind daher unerlässlich. DRaaS bietet die notwendige Sicherheit und Flexibilität, um diesen Bedrohungen effektiv zu begegnen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Skalierbarkeit. Unternehmen können die benötigten Ressourcen flexibel anpassen, ohne in teure Hardware oder zusätzliches Personal investieren zu müssen. Auch die Kosten und der Aufwand für die Wartung eigener Infrastrukturen entfallen. Der deutsche DRaaS-Markt wächst rasant und soll bis 2030 ein Volumen von 4.215,5 Millionen US-Dollar erreichen. Erfahren Sie mehr über den deutschen DRaaS-Markt.

Die Vorteile von DRaaS im Überblick

- Kosteneffizienz: Wegfall von Investitionen in Hardware und Software.

- Skalierbarkeit: Anpassung an die Unternehmensgröße und den Ressourcenbedarf.

- Zuverlässigkeit: Professionelle Infrastruktur und hohe Datenverfügbarkeit.

- Schnelle Wiederherstellung: Minimierung von Ausfallzeiten und Datenverlust.

- Vereinfachte Administration: Entlastung der internen IT-Mitarbeiter.

- Compliance: Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher Datenschutzvorgaben.

Datenschutz und Compliance: Ein entscheidendes Kriterium

Die Einhaltung der deutschen Datenschutzbestimmungen, insbesondere der DSGVO, ist bei der Wahl eines DRaaS-Anbieters entscheidend. Der Anbieter muss DSGVO-konform arbeiten und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen garantieren. Die Datenspeicherung und -verarbeitung sollte ausschließlich in deutschen Rechenzentren erfolgen. Eine Zertifizierung nach ISO 27001 ist ein wichtiger Indikator für ein professionelles Sicherheitsmanagement. Fragen Sie potenzielle Anbieter nach ihren Sicherheitskonzepten und lassen Sie sich die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien bestätigen.

Den richtigen DRaaS-Partner finden

Die Wahl des richtigen DRaaS-Partners ist entscheidend für eine erfolgreiche Disaster-Recovery-Strategie. Folgende Kriterien sollten Sie bei der Auswahl berücksichtigen:

- Erfahrung und Expertise: Achten Sie auf nachweisbare Erfahrung im DRaaS-Bereich und fundierte Kenntnisse der deutschen Datenschutzbestimmungen.

- Technologie und Infrastruktur: Prüfen Sie die eingesetzten Technologien und die Infrastruktur auf Modernität und Zuverlässigkeit.

- Service Level Agreements (SLAs): Klare SLAs definieren die Leistungen des Anbieters und garantieren die Einhaltung der Recovery Time Objective (RTO) und Recovery Point Objective (RPO).

- Support und Service: Ein zuverlässiger und schnell erreichbarer Support ist im Notfall unerlässlich.

- Kosten und Preismodelle: Vergleichen Sie die Kosten und wählen Sie ein passendes Preismodell.

Die folgende Tabelle bietet einen Vergleich führender DRaaS-Anbieter im deutschen Markt:

DRaaS-Anbieter im deutschen Markt

Vergleich führender DRaaS-Anbieter in Deutschland nach Funktionen, Preismodellen und Datenschutz-Compliance

| Anbieter | Funktionsumfang | Compliance-Level | Preismodell | Besondere Stärken |

|---|---|---|---|---|

| Anbieter A | Backup & Recovery, Cloud-Failover, Disaster Recovery | DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert | Pay-as-you-go | Hohe Skalierbarkeit |

| Anbieter B | Replikation, Backup & Recovery, Failover | DSGVO-konform | Monatliche Pauschale | Starker Fokus auf Sicherheit |

| Anbieter C | Backup & Recovery, Disaster Recovery, Testing & Failover | DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert | Nutzungsabhängig | Umfangreiche Reporting-Funktionen |

Fazit: Die Tabelle zeigt, dass verschiedene Anbieter unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die Auswahl des richtigen Anbieters hängt von den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens ab.

Mit einem sorgfältig ausgewählten DRaaS-Partner können mittelständische Unternehmen ihre IT-Resilienz stärken und sich vor IT-Ausfällen schützen. Eine professionelle Disaster-Recovery-Strategie ist eine wichtige Investition in die Zukunftssicherheit.

Technologien, die Ihre Recovery-Strategie unterstützen

Eine erfolgreiche IT Disaster Recovery steht und fällt mit der richtigen Technologie. Doch welche Lösungen sind für Ihr Unternehmen wirklich relevant? Anstatt graue Theorie zu wälzen, betrachten wir die praktische Anwendung verschiedener Backup-Methoden für unterschiedliche Daten und Systeme.

Backup-Methoden: Die Basis jeder Recovery-Strategie

Die Wahl der passenden Backup-Methode ist das Fundament Ihrer IT Disaster Recovery. Vollbackups bieten zwar maximale Sicherheit, benötigen aber viel Speicherplatz und Zeit. Inkrementelle Backups speichern nur die Änderungen seit dem letzten Backup – ressourcenschonend, aber im Wiederherstellungsfall komplexer. Differenzielle Backups sichern alle Änderungen seit dem letzten Vollbackup und bieten einen guten Mittelweg. Cloud-Backups überzeugen mit Flexibilität und Skalierbarkeit. Hierbei ist die sorgfältige Auswahl des Anbieters in Sachen Datenschutz und -sicherheit entscheidend. Lesen Sie mehr zum Thema IT-Sicherheit in unserem Blogbeitrag: IT-Sicherheit im Unternehmen meistern.

Virtualisierung und Container: Schnelligkeit im Ernstfall

Die Virtualisierung ist ein wichtiger Bestandteil moderner Disaster-Recovery-Konzepte. Virtuelle Maschinen lassen sich schnell und unkompliziert auf anderen Servern wiederherstellen. Das reduziert die RTO (Recovery Time Objective) erheblich. Container-Technologien, die Anwendungen und ihre Abhängigkeiten isolieren, bieten ähnliche Vorteile. Sie machen die Wiederherstellung noch effizienter und ermöglichen eine schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.

Automatisierte Failover-Mechanismen: Redundanz für komplexe Systeme

Auch komplexe IT-Landschaften profitieren von automatisierten Failover-Mechanismen. Bei einem Serverausfall schaltet das System selbstständig auf einen redundanten Server um. Im Idealfall erfolgt dies ohne manuelles Zutun, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden. Die Implementierung solcher Mechanismen erfordert zwar Planung und Konfiguration, zahlt sich im Ernstfall aber aus.

Replikationstechnologien: Datenspiegelung für hohe Verfügbarkeit

Replikationstechnologien erzeugen eine Kopie Ihrer Daten auf einem separaten System. Diese Datenspiegelung maximiert die Verfügbarkeit. Verschiedene Replikationsmethoden, wie die synchrone und asynchrone Replikation, stehen zur Auswahl. Synchrone Replikation spiegelt Daten in Echtzeit und minimiert den Datenverlust (RPO - Recovery Point Objective). Asynchrone Replikation bietet mehr Performance, erfolgt aber mit einer gewissen Verzögerung. Welche Methode die richtige ist, hängt von Ihren Anforderungen und der akzeptablen Datenverlustgrenze ab.

KI in der Disaster Recovery: Unterstützung, kein Allheilmittel

Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet neue Wege in der IT Disaster Recovery. KI-Systeme können zum Beispiel Muster in Systemprotokollen analysieren, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und präventiv einzugreifen. Auch die Automatisierung von Recovery-Prozessen und die Entscheidungsfindung im Notfall lassen sich durch KI unterstützen. Trotz des Potenzials ist KI kein Wundermittel und ersetzt keine durchdachte und getestete Disaster-Recovery-Strategie.

Den Ernstfall proben: Ihr Recovery-Plan auf dem Prüfstand

Ein gut durchdachter IT-Disaster-Recovery-Plan ist die Grundlage für die Business-Kontinuität. Doch erst regelmäßige Tests zeigen, ob die Theorie auch in der Praxis funktioniert. In diesem Abschnitt erfahren Sie, warum Tests unerlässlich sind und wie Sie Ihre Recovery-Strategie optimieren können.

Warum Tests so wichtig sind

Ein Disaster-Recovery-Plan umfasst komplexe Prozesse und Abläufe. Fehler in der Konfiguration, lückenhafte Dokumentationen oder Kommunikationsprobleme können im Ernstfall schwerwiegende Folgen haben. Regelmäßige Tests decken diese Schwachstellen auf und ermöglichen Ihnen, Ihren Plan zu optimieren, bevor ein echter Notfall eintritt. So stellen Sie sicher, dass Ihre IT-Disaster-Recovery im Ernstfall zuverlässig funktioniert.

Die richtige Testmethode finden

Für die IT-Disaster-Recovery gibt es verschiedene Testmethoden, die je nach Unternehmensgröße und verfügbaren Ressourcen ausgewählt werden können. Desktop-Übungen sind ressourcenschonend und eignen sich, um die Abläufe im Team zu trainieren. Dabei werden die Schritte des Disaster-Recovery-Plans am Schreibtisch durchgespielt. Funktionstests überprüfen einzelne Komponenten der Recovery-Infrastruktur, beispielsweise die Backup-Wiederherstellung. Simulationen sind die umfassendste Testmethode und bilden einen realen Notfall nach. Sie sind zwar aufwändig, bieten aber die beste Möglichkeit, die gesamte Recovery-Strategie auf den Prüfstand zu stellen.

- Desktop-Übung: Ressourcenschonend, Fokus auf Kommunikation und Teamarbeit.

- Funktionstest: Überprüfung einzelner Komponenten.

- Simulation: Umfassende Notfallsimulation, maximaler Informationsgehalt.

Dokumentation, Auswertung und stetige Verbesserung

Jeder Test sollte dokumentiert werden. Welche Schritte wurden durchgeführt, welche Probleme traten auf und wie lange dauerte die Wiederherstellung? Die Auswertung der Testergebnisse liefert wertvolle Informationen zur Optimierung Ihres Disaster-Recovery-Plans. IT-Disaster-Recovery ist ein kontinuierlicher Prozess. Regelmäßige Tests und Anpassungen sind notwendig, um den sich ändernden IT-Risiken gerecht zu werden.

Der Faktor Mensch: Teamarbeit im Notfall

Die menschliche Komponente ist bei der Disaster-Recovery entscheidend. Auch unter Stress muss jeder wissen, was zu tun ist. Klare Verantwortlichkeiten und etablierte Kommunikationswege sind essenziell. Schulen Sie Ihr Team regelmäßig und beziehen Sie es in die Tests mit ein. Ein gut eingespieltes Team ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen IT-Disaster-Recovery.

Checkliste für Ihren Disaster-Recovery-Test:

- Ziele definieren: Was soll der Test erreichen?

- Szenario festlegen: Welcher Notfall wird simuliert?

- Team informieren: Alle Beteiligten müssen informiert sein.

- Test durchführen: Den Ablauf des Plans Schritt für Schritt durchspielen.

- Ergebnisse dokumentieren: Alle Schritte und Probleme protokollieren.

- Auswertung: Schwachstellen identifizieren und Maßnahmen ableiten.

- Plan anpassen: Den Plan basierend auf den Ergebnissen optimieren.

- Regelmäßig wiederholen: Tests in regelmäßigen Abständen durchführen.

Durch regelmäßige Tests und die stetige Optimierung Ihres Disaster-Recovery-Plans minimieren Sie das Risiko von Ausfallzeiten und Datenverlusten. So sichern Sie die Business-Kontinuität Ihres Unternehmens und schützen sich vor den Folgen eines IT-Notfalls. Die Investition in eine solide IT-Disaster-Recovery ist eine Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens.

Rechtssicher durch die Krise: Compliance im Disaster Recovery

Die rechtlichen Anforderungen an IT Disaster Recovery sind für deutsche Unternehmen vielschichtig. Ein Verstoß gegen geltende Vorschriften kann schwerwiegende Folgen haben. Dieser Abschnitt beleuchtet die wichtigsten Regularien und bietet Ihnen praktische Tipps für einen rechtskonformen Notfallplan.

DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz: Die Basis für Compliance

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das IT-Sicherheitsgesetz bilden die Grundlage für ein rechtssicheres IT Disaster Recovery. Die DSGVO fordert unter anderem die Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität personenbezogener Daten. Das IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet Unternehmen, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer IT-Systeme zu ergreifen. Ein funktionierender Disaster-Recovery-Plan ist dabei essenziell.

Ein solcher Plan stellt sicher, dass im Notfall alle notwendigen Schritte unternommen werden, um den Geschäftsbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen und Datenverluste zu minimieren. Er ist somit ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements eines jeden Unternehmens.

Branchenspezifische Vorschriften: Zusätzliche Anforderungen

Neben den allgemeinen Regelungen gibt es in einigen Branchen besondere Vorschriften. Im Finanzwesen schreiben die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) vor, dass Kreditinstitute über einen umfassenden Notfallplan verfügen. Auch im Gesundheitswesen gelten strenge Anforderungen an die Datensicherheit und -verfügbarkeit, beispielsweise durch das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Bei der Planung Ihrer IT Disaster Recovery müssen diese branchenspezifischen Regelungen berücksichtigt werden. Ein individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens und der Branche zugeschnittener Plan ist die Grundlage für eine erfolgreiche Krisenbewältigung.

Compliance in der Praxis: Tipps für Ihr Unternehmen

Wie setzt man die Compliance-Anforderungen in der Praxis um? Ein erster Schritt ist die Integration der rechtlichen Vorgaben in Ihren Notfallplan. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen ausführlich. Dies dient nicht nur der Nachvollziehbarkeit, sondern auch als Nachweis im Falle einer Prüfung. Lesen Sie unseren Leitfaden zum Thema IT-Sicherheitsaudit.

Hier eine Checkliste für Ihren Notfallplan:

- Bestandsaufnahme: Welche Daten unterliegen welchen Vorschriften?

- Risikoanalyse: Welche Risiken bestehen für die Datenverfügbarkeit und -sicherheit?

- Maßnahmenkatalog: Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen sind erforderlich?

- Dokumentation: Alle Maßnahmen und Prozesse sorgfältig dokumentieren.

- Schulung: Mitarbeiter regelmäßig in den Sicherheitsrichtlinien schulen.

- Kontrolle: Die Wirksamkeit der Maßnahmen regelmäßig überprüfen.

Auditoren überzeugen: Dokumentation ist entscheidend

Im Falle eines Audits müssen Sie die Compliance Ihrer IT Disaster Recovery nachweisen. Eine lückenlose Dokumentation ist hierfür unverzichtbar. Halten Sie alle relevanten Dokumente, Protokolle und Testberichte bereit. Ein externer Auditor kann Ihnen helfen, Schwachstellen zu finden und Ihre Disaster-Recovery-Strategie zu optimieren. So sind Sie optimal auf eine Prüfung vorbereitet.

Zukünftige Entwicklungen: Frühzeitig anpassen

Die rechtlichen Anforderungen im Bereich IT Disaster Recovery entwickeln sich stetig weiter. Bleiben Sie informiert und verfolgen Sie aktuelle Diskussionen zu Themen wie Cybersecurity und Datenschutz. Durch rechtzeitige Anpassungen Ihrer Disaster-Recovery-Strategie beugen Sie zukünftigen Problemen vor und sichern den Erfolg Ihres Unternehmens. Eine professionelle und rechtskonforme IT Disaster Recovery ist eine Investition in die Zukunft.

Zukunftssichere IT Disaster Recovery für deutsche Unternehmen

Die IT-Welt entwickelt sich ständig weiter. Neue Technologien und Bedrohungen stellen Unternehmen vor immer neue Herausforderungen im Bereich IT Disaster Recovery. Eine zukunftssichere Strategie muss flexibel sein und auf diese Veränderungen reagieren.

Künstliche Intelligenz: Prävention und schnellere Reaktion

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine immer wichtigere Rolle bei der IT Disaster Recovery. KI-Systeme können große Datenmengen analysieren und Anomalien erkennen, bevor sie zu Ausfällen führen. Das ermöglicht präventive Maßnahmen. Im Ernstfall kann KI die Wiederherstellung beschleunigen, indem sie z. B. automatisch die richtigen Backups findet und einspielt. Dadurch wird die Recovery Time Objective (RTO) verkürzt und Ausfallzeiten minimiert.

Nachhaltigkeit im Disaster Recovery: Ressourcen und Kosten sparen

Nachhaltigkeit wird auch im Disaster Recovery immer wichtiger. Energieeffiziente Rechenzentren und Cloud-Lösungen helfen, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Für die Rechtssicherheit im Disaster Recovery ist die Einhaltung der aktuellen CSR-Richtlinien (Corporate Social Responsibility) wichtig. Mehr Informationen zur CSR Berichtspflicht. Nachhaltige Lösungen bieten also ökonomische und ökologische Vorteile.

Multi-Cloud-Strategien: Flexibilität und Sicherheit

Multi-Cloud-Strategien, bei denen Anwendungen und Daten auf mehreren Cloud-Plattformen verteilt sind, erhöhen die Ausfallsicherheit. Fällt eine Plattform aus, kann auf eine andere ausgewichen werden. Diese Redundanz minimiert das Risiko von Datenverlust und langen Ausfallzeiten. Gleichzeitig bietet eine Multi-Cloud-Strategie mehr Flexibilität, da Unternehmen die jeweils passende Cloud-Lösung wählen können.

Cybersicherheit und Disaster Recovery: Gemeinsam gegen Ransomware

Die wachsende Bedrohung durch Ransomware zeigt, wie eng Cybersicherheit und Disaster Recovery zusammenhängen. Ein guter Schutz vor Cyberangriffen ist zentraler Bestandteil jeder Disaster-Recovery-Strategie. Regelmäßige Backups, sichere Datenhaltung und ein durchdachter Notfallplan minimieren die Folgen eines Angriffs und ermöglichen eine schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.

Edge Computing: Neue Herausforderungen und Chancen

Edge Computing, bei dem die Datenverarbeitung näher an den Datenquellen stattfindet, stellt die Disaster Recovery vor neue Herausforderungen. Die dezentrale Datenhaltung braucht angepasste Backup- und Recovery-Strategien. Gleichzeitig bietet Edge Computing aber auch Chancen, z. B. durch eine schnellere Datenwiederherstellung vor Ort.

Die Zukunft der IT Disaster Recovery: Gut vorbereitet

Die Disaster Recovery der Zukunft wird von Automatisierung, KI und Cloud-Technologien geprägt sein. Unternehmen müssen sich darauf einstellen und ihre Strategien anpassen. Eine flexible und skalierbare Lösung mit präventiven Maßnahmen und schnellen Reaktionsmöglichkeiten im Ernstfall ist der Schlüssel zu einer zukunftssicheren IT Disaster Recovery.

Sprechen Sie mit den Experten von Deeken.Technology GmbH, um Ihre individuelle Disaster-Recovery-Strategie zu entwickeln. Wir bieten Ihnen umfassende Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre IT-Infrastruktur.

17.05.2025 11:28:39

Comments