Kategorien:

KI im Unternehmen einführen leicht gemacht

Wer darüber nachdenkt, KI im Unternehmen einzuführen, sollte nicht länger warten. Der strategische Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern ein handfester Wettbewerbsfaktor, der heute über den Erfolg von morgen entscheidet. Ein strukturierter Plan ist dabei der Schlüssel, um nicht nur mitzumachen, sondern zu gewinnen.

Warum KI für Ihr Unternehmen unverzichtbar ist

Die Frage lautet nicht mehr, ob Sie KI einführen, sondern nur noch wann und wie. In einer Geschäftswelt, in der Prozesse immer schneller und Daten immer wertvoller werden, ist KI die Chance, die Effizienz zu explodieren, echte Innovationen anzustoßen und Kunden so gut zu verstehen wie nie zuvor. Wer hier den Anschluss verpasst, riskiert, von der Konkurrenz abgehängt zu werden.

Gerade im deutschen Mittelstand spüre ich aber oft eine gewisse Zurückhaltung. Das Potenzial wird erkannt, doch Unsicherheiten bei der Umsetzung, den Kosten und dem konkreten Nutzen bremsen viele gute Initiativen aus.

Der Status quo in Deutschland

Aktuelle Zahlen belegen diese Zerrissenheit. Eine Studie zeigt, dass zwar bereits rund 37 % der deutschen Unternehmen KI nutzen, aber gleichzeitig fast 60 % noch komplett darauf verzichten – selbst auf kostenfreie und einfache Tools. Im internationalen Vergleich, etwa mit China, wo schon 50 % der Unternehmen auf KI setzen, wird der Handlungsbedarf überdeutlich. Es zeichnet sich eine Kluft ab: Große Konzerne mit den nötigen Ressourcen preschen vor, während viele kleinere Betriebe noch zögern. Mehr Details zu dieser Analyse finden Sie in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Dieser Leitfaden ist Ihr praxiserprobter Fahrplan. Er hilft Ihnen, von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Implementierung alle Hürden zu meistern und KI gewinnbringend in Ihrem Unternehmen zu verankern.

Damit Sie sich einen schnellen Überblick über die wichtigsten Etappen verschaffen können, habe ich die Kernphasen in einer Tabelle zusammengefasst.

Schnellübersicht zur KI-Einführung

Die zentralen Phasen und ihre wichtigsten Ziele bei der Implementierung von KI im Unternehmen.

| Phase | Hauptziel | Typische Aktivitäten |

|---|---|---|

| Analyse & Strategie | Konkrete, wertschöpfende Anwendungsfälle definieren. | Prozessanalyse, Potenzialbewertung, Use-Case-Workshops. |

| Vorbereitung | Technische und organisatorische Grundlagen schaffen. | Datenqualität prüfen, IT-Infrastruktur bewerten, Team aufbauen. |

| Umsetzung | Ein ausgewähltes KI-Tool erfolgreich implementieren. | Tool-Auswahl, Pilotprojekt durchführen, erste Ergebnisse messen. |

| Rollout & Kultur | KI im gesamten Unternehmen verankern und die Mitarbeiter mitnehmen. | Schulungen, interne Kommunikation, Feedbackschleifen etablieren. |

| Monitoring & Optimierung | Den Erfolg messen und die KI-Nutzung kontinuierlich verbessern. | KPIs überwachen, Prozesse anpassen, neue Anwendungsfälle suchen. |

Diese Tabelle zeigt: Ein erfolgreicher KI-Start ist kein reines IT-Projekt, sondern ein strategisches Vorhaben, das das ganze Unternehmen betrifft.

Die drei zentralen Säulen der KI-Einführung

Jedes erfolgreiche KI-Projekt, das ich begleitet habe, stützte sich auf drei grundlegende Pfeiler. Greifen diese nicht ineinander, gerät das gesamte Vorhaben schnell ins Wanken.

- Strategische Analyse: Fangen Sie nicht bei der Technik an, sondern bei Ihren Prozessen. Wo gibt es repetitive Aufgaben, datenintensive Abläufe oder Bereiche mit offensichtlichem Optimierungspotenzial? Genau hier schlummert der größte Hebel.

- Technische Grundlage: Stellen Sie sicher, dass Ihre IT-Infrastruktur bereit für KI ist. Das betrifft vor allem die Qualität und Verfügbarkeit Ihrer Daten, aber auch Systemschnittstellen und die notwendige Rechenleistung. Ohne gute Daten keine gute KI.

- Menschlicher Faktor: Der Erfolg steht und fällt mit der Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter. Gezielte Schulungen und eine offene, transparente Kommunikation sind das A und O, um Ängste abzubauen und Neugier zu wecken.

Tipp aus der Praxis: Starten Sie klein. Ein erfolgreiches Pilotprojekt in einem überschaubaren Bereich schafft nicht nur schnelle Erfolge (Quick Wins), sondern liefert auch wertvolle Erkenntnisse und stärkt die Akzeptanz im gesamten Unternehmen für die nächsten Schritte.

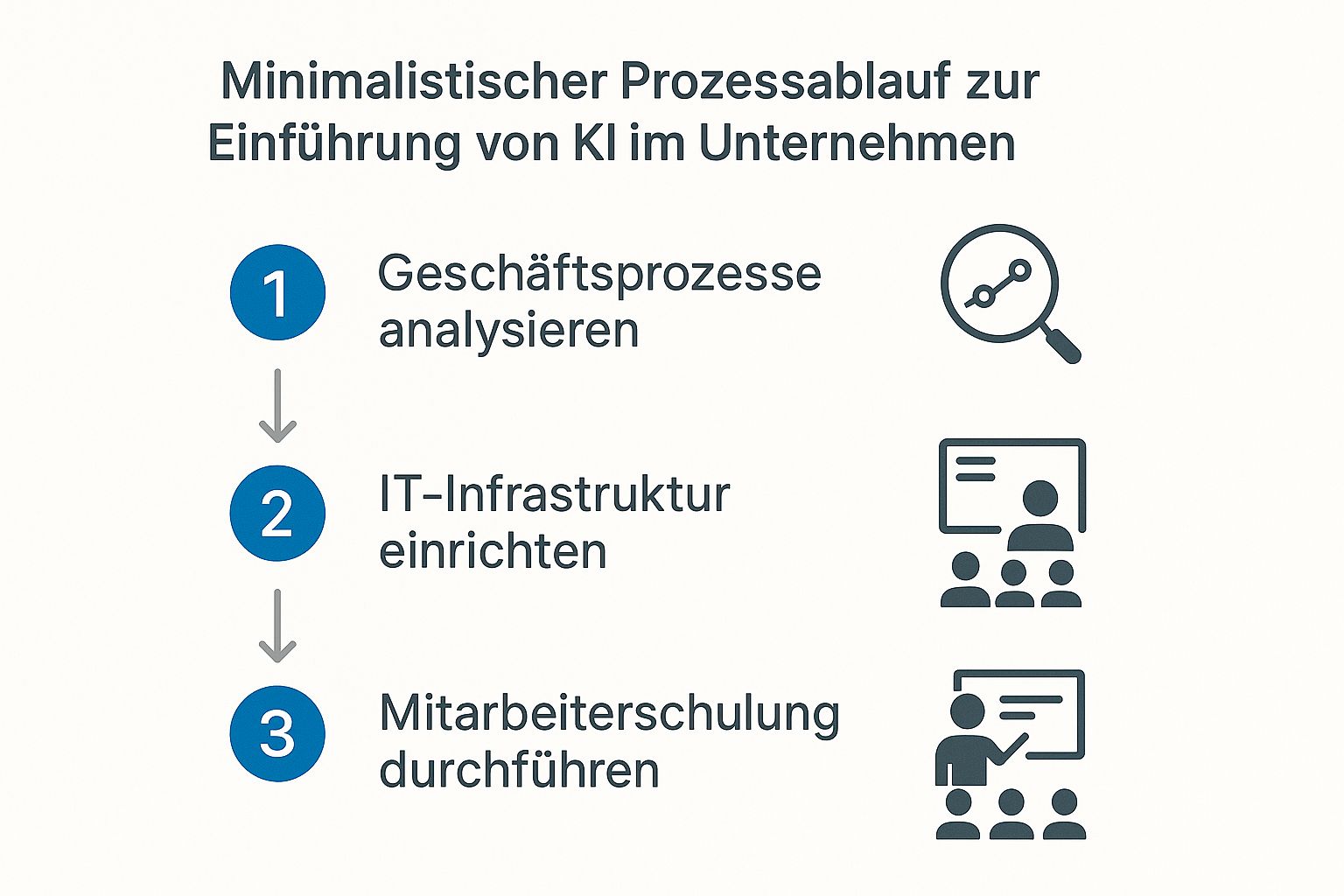

Die folgende Infografik fasst den systematischen Ablauf einer KI-Implementierung noch einmal visuell zusammen.

Was die Grafik verdeutlicht: Eine nachhaltige Einführung ist immer eine Kombination aus scharfer Prozessanalyse, solider technischer Vorbereitung und der aktiven Einbindung der Menschen, die später damit arbeiten sollen.

Eine solide KI-Strategie entwickeln

Bevor Sie auch nur ein einziges KI-Tool bewerten, brauchen Sie eine klare Richtung. Wer blindlings in Technologien investiert, kommt selten am Ziel an. Der wichtigste Schritt, wenn Sie erfolgreich KI im Unternehmen einführen wollen, ist deshalb die Entwicklung einer soliden Strategie, die felsenfest auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist. Es geht nämlich nicht darum, KI um der KI willen zu nutzen. Es geht darum, echte Probleme zu lösen und einen messbaren Mehrwert zu schaffen.

Eine gute Strategie ist Ihr Kompass auf dieser Reise. Sie stellt sicher, dass jede Initiative, jedes Pilotprojekt und jedes ausgewählte Werkzeug direkt auf Ihre übergeordneten Unternehmensziele einzahlt. Ohne diese Grundlage laufen Sie Gefahr, wertvolle Ressourcen zu verschwenden und – noch schlimmer – die Akzeptanz im Team von Anfang an zu gefährden.

Geschäftsziele als Ausgangspunkt nehmen

Der erste Schritt ist immer der Blick nach innen, nicht nach draußen auf den schillernden Tool-Markt. Fragen Sie sich und Ihr Führungsteam: Was sind unsere dringendsten geschäftlichen Herausforderungen? Wo wollen wir in einem Jahr stehen?

Mögliche strategische Ziele könnten so aussehen:

- Effizienz steigern: Reduzierung manueller, repetitiver Aufgaben in der Verwaltung um 25 %.

- Kundenzufriedenheit verbessern: Senkung der durchschnittlichen Antwortzeit im Support um 40 %.

- Umsatzwachstum fördern: Erhöhung der qualifizierten Leads aus dem Marketing um 15 %.

- Innovationskraft stärken: Verkürzung der Zeit für die Produktentwicklung durch schnellere Datenanalysen.

Indem Sie Ihre Ziele so konkret und messbar wie möglich formulieren, schaffen Sie eine klare Erfolgsmesslatte. Diese Ziele leiten dann ganz gezielt die Suche nach den passenden Anwendungsfällen und verhindern, dass Sie sich im Dschungel der technischen Möglichkeiten verirren.

Konkrete Anwendungsfälle identifizieren

Mit den Zielen im Blick können Sie nun gezielt nach Prozessen suchen, die reif für eine KI-Optimierung sind. Mein Tipp: Führen Sie Workshops mit den Fachabteilungen durch. Niemand kennt die täglichen Schmerzpunkte und Engpässe besser als die Mitarbeiter, die tagtäglich damit arbeiten.

Suchen Sie gezielt nach Aufgaben, die sich durch folgende Merkmale auszeichnen:

- Hohes Volumen und repetitiv: Die tägliche Bearbeitung von hunderten ähnlicher Kundenanfragen oder Rechnungen.

- Datenintensiv: Analyse großer Datenmengen zur Mustererkennung, zum Beispiel im Marketing oder in der Logistik.

- Anfällig für menschliche Fehler: Manuelle Dateneingabe oder die Übertragung von Informationen zwischen verschiedenen Systemen.

- Zeitkritisch: Prozesse, bei denen Geschwindigkeit einen direkten Einfluss auf das Geschäftsergebnis hat.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein mittelständischer Maschinenbauer wollte seine Ersatzteillogistik verbessern. Anstatt eine komplexe KI für die gesamte Lieferkette zu planen, was Jahre gedauert hätte, konzentrierte er sich auf ein klares, überschaubares Problem: die manuelle Klassifizierung von Support-Anfragen. Durch den Einsatz einer KI, die E-Mails automatisch analysiert und dem richtigen Experten zuweist, konnte die Bearbeitungszeit pro Anfrage um mehr als 50 % gesenkt werden.

Dieser Ansatz zeigt: Ein kleiner, fokussierter Anwendungsfall kann eine enorme Wirkung entfalten und den Weg für größere, ambitioniertere Projekte ebnen.

Potenziale bewerten und priorisieren

Natürlich ist nicht jeder potenzielle Anwendungsfall gleich wertvoll. Um die richtigen Prioritäten zu setzen, hat sich in meiner Erfahrung die Bewertung jedes Kandidaten anhand von zwei simplen Kriterien bewährt: erwarteter Nutzen und Umsetzungsaufwand.

| Bewertungskriterium | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Erwarteter Nutzen | Welchen direkten Einfluss hat die KI auf Kosten, Umsatz oder Qualität? | Hoher Nutzen: Automatisierung der Rechnungsprüfung spart zwei Vollzeitstellen. |

| Umsetzungsaufwand | Wie komplex ist die technische Integration? Welche Daten sind nötig? | Geringer Aufwand: Einführung eines KI-Textassistenten für das Marketingteam. |

Beginnen Sie mit den Projekten, die einen hohen Nutzen bei gleichzeitig geringem bis mittlerem Aufwand versprechen. Diese „Quick Wins“ sind entscheidend, um Momentum aufzubauen, das Management zu überzeugen und die Mitarbeiter für den Wandel zu begeistern.

Ihre KI-Strategie ist dabei natürlich eng mit Ihrer übergeordneten IT-Ausrichtung verknüpft. Mehr darüber, wie Sie hier eine umfassende und zukunftsfeste Grundlage schaffen, erfahren Sie in unserem Leitfaden zum Thema IT-Strategie entwickeln.

Diese strategische Vorarbeit mag zunächst aufwendig erscheinen, ist aber die beste Investition, die Sie tätigen können. Sie stellt sicher, dass Ihre Reise in die Welt der Künstlichen Intelligenz nicht mit einem kostspieligen Umweg, sondern mit einem direkten Weg zum Erfolg beginnt.

Die richtigen KI-Werkzeuge und Partner finden

Steht die Strategie und sind die ersten Anwendungsfälle klar, geht es ans Eingemachte: die Suche nach der passenden Technologie. Der Markt für KI-Lösungen ist allerdings ein Dschungel. Er reicht von simplen, fertigen Software-as-a-Service (SaaS) Produkten bis hin zu hochkomplexen, individualisierbaren Plattformen.

Die richtige Wahl ist hier absolut erfolgskritisch, wenn man KI im Unternehmen einführen will. Eine Fehlentscheidung ist nicht nur ein teurer Spaß, sondern kann auch die Akzeptanz im Team von Beginn an untergraben. Systematisches Vorgehen ist daher keine Option, sondern ein Muss.

Fertige Werkzeuge versus anpassbare Plattformen

Als Erstes steht eine grundlegende Weichenstellung an: Reicht eine fertige Standardlösung oder braucht es eine flexible, anpassbare Plattform? Beide Wege haben ihre Berechtigung und passen zu unterschiedlichen Szenarien.

Fertige SaaS-Tools: Diese Werkzeuge sind die perfekte Wahl für klar umrissene, standardisierte Aufgaben. Denken Sie an KI-gestützte Textgeneratoren, Tools zur Bildbearbeitung oder Chatbots für den First-Level-Support. Ihr unschlagbarer Vorteil liegt in der schnellen Implementierung und den transparenten Kosten – oft als monatliches Abo. Ideal für den Einstieg, um schnelle Erfolge zu feiern.

Anpassbare KI-Plattformen: Werden die Anforderungen aber spezifischer oder soll die KI tief in die Kernprozesse verwurzelt werden, kommen Standard-Tools schnell an ihre Grenzen. Hier bieten Plattformen wie Microsoft Azure AI oder Google AI Platform die nötigen Bausteine, um maßgeschneiderte Lösungen zu schmieden. Dieser Weg verlangt mehr technisches Know-how und höhere Anfangsinvestitionen, belohnt aber mit maximaler Flexibilität und Skalierbarkeit.

Entscheidende Auswahlkriterien für Ihr KI-Tool

Egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden – jede potenzielle Lösung gehört auf den Prüfstand. Mit einer klaren Kriterienliste stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht nur heute, sondern auch morgen noch passt.

- Integrationsfähigkeit: Spielt das Tool reibungslos mit Ihrer bestehenden IT-Landschaft (ERP, CRM etc.) zusammen? Checken Sie die APIs und den Aufwand für die Anbindung.

- Skalierbarkeit: Kann die Lösung mit Ihrem Unternehmen mitwachsen? Was passiert, wenn sich das Datenvolumen oder die Nutzerzahl verzehnfachen?

- Datensicherheit & Compliance: Ein absolutes K.o.-Kriterium. Wo werden Ihre Daten gespeichert und verarbeitet? Erfüllt der Anbieter die strengen Anforderungen der DSGVO?

- Benutzerfreundlichkeit: Ist die Bedienung so intuitiv, dass Ihre Mitarbeiter ohne wochenlange Schulungen loslegen können? Die Nutzerakzeptanz ist der Schlüssel zum Erfolg.

- Kostenstruktur: Verstehen Sie das Preismodell bis ins letzte Detail? Halten Sie Ausschau nach versteckten Kosten für zusätzliche Nutzer, mehr Datenvolumen oder Support.

Manchmal liegt der größte Hebel auch in Nischenlösungen. Ein gutes Praxisbeispiel ist ein KI-gestützter Bulk Lister, der in spezialisierten Branchen wie dem E-Commerce immense Effizienzgewinne erzielt, indem er manuelle Listungsprozesse vollständig automatisiert.

Den richtigen Partner für die Implementierung auswählen

Die wenigsten Unternehmen haben die Ressourcen, um eine KI-Einführung im Alleingang zu stemmen. Oft ist die Zusammenarbeit mit externen Experten der schnellere und sicherere Weg zum Ziel.

Wann ist ein externer Partner sinnvoll?

Ein externer Berater oder eine spezialisierte Agentur ist Gold wert, wenn internes Know-how fehlt, eine neutrale, strategische Perspektive gebraucht wird oder komplexe technische Integrationen anstehen. Sie bringen wertvolle Projekterfahrung aus anderen Unternehmen mit und bewahren Sie vor typischen Anfängerfehlern.

Achten Sie bei der Partnerwahl nicht nur auf die technische Expertise. Mindestens genauso wichtig sind Branchenerfahrung und ein tiefes Verständnis für Ihre Geschäftsprozesse. Ein guter Partner stellt die richtigen Fragen, statt nur fertige Lösungen aus der Schublade zu ziehen.

In unserem umfassenden Guide zu KI-Lösungen für Unternehmen finden Sie weitere detaillierte Tipps, worauf es bei der Auswahl von Technologien und Dienstleistern wirklich ankommt.

So begeistern Sie Ihre Mitarbeiter für den KI-Wandel

Die beste Technik ist nur die halbe Miete. Der wahre und vor allem langfristige Erfolg bei der Einführung von KI im Unternehmen steht und fällt mit einer einzigen Komponente: Ihren Mitarbeitern. Wenn das Team die neuen Werkzeuge nicht annimmt, verpufft das Potenzial der fortschrittlichsten Technologie.

Der Schlüssel liegt in einem klug geplanten Rollout, der Mensch und Technik von Anfang an zusammenbringt. Statt einer plötzlichen Umstellung für alle hat sich in der Praxis ein schrittweises Vorgehen bewährt. Das schafft Vertrauen und überfordert die Organisation nicht.

Mit Pilotprojekten starten und Akzeptanz schaffen

Verzichten Sie auf einen lauten Paukenschlag zum Start. Beginnen Sie lieber gezielt in ausgewählten Abteilungen. Diese Pilotprojekte sind Ihr kontrolliertes Testfeld. Hier können Sie erste Erfahrungen sammeln, technische Kinderkrankheiten ausmerzen und den echten Nutzen unter Beweis stellen. Suchen Sie sich dafür Teams aus, die ohnehin offen für Neues sind und deren Abläufe sich gut für einen ersten KI-Einsatz eignen.

Stellen Sie sich vor: Ein erfolgreiches Pilotprojekt im Marketing beschleunigt die Erstellung von Social-Media-Entwürfen spürbar. Das spricht sich rum und wird schnell zur internen Erfolgsgeschichte. Solche „Leuchtturmprojekte“ sind das beste Marketing für Ihre gesamte KI-Initiative. Sie liefern den handfesten Beweis, dass die Technologie den Arbeitsalltag erleichtert – nicht verkompliziert.

Dieses Vorgehen ist übrigens nicht nur bei großen Konzernen beliebt. Gerade im Mittelstand haben sich Pilotprojekte als pragmatischer Einstieg etabliert. Eine Studie zum KI-Einsatz im deutschen Handel zeigt, dass besonders Unternehmen mittlerer Größe hier sehr aktiv sind. Während 90 % der Handelsunternehmen mit einem Umsatz zwischen 50 Millionen und einer Milliarde Euro bereits KI-Projekte umsetzen oder planen, sind es bei kleineren Betrieben unter 50 Millionen Euro Umsatz nur 46,9 %.

Eine Kultur der Neugier und des Lernens fördern

Der größte Feind jeder Veränderung? Die Angst vor dem Unbekannten. Ganz konkret fragen sich Mitarbeiter: „Wird KI meinen Job ersetzen?“ oder „Bin ich technisch überhaupt fit genug dafür?“. Diese Sorgen müssen Sie ernst nehmen und proaktiv angehen.

Transparenz ist hier kein Buzzword, sondern ein strategisches Werkzeug. Kommunizieren Sie offen und ehrlich, was die Ziele der KI-Einführung sind. Machen Sie klar, dass es darum geht, repetitive und zeitraubende Aufgaben zu automatisieren. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt: kreative, strategische und wertschöpfende Arbeit. Die KI soll ein Assistent sein, kein Ersatz.

Um diese Botschaft zu untermauern, sind gezielte Schulungen unerlässlich. Es genügt aber nicht, nur die Bedienung eines neuen Tools zu erklären. Der Fokus muss darauf liegen, den konkreten Nutzen für jeden Einzelnen verständlich zu machen.

Was sich als Schulungsformat bewährt hat:

- Praxisnahe Workshops: Zeigen Sie an konkreten Beispielen aus dem Arbeitsalltag der jeweiligen Abteilung, wie die KI-Lösung wirklich hilft.

- „Ask Me Anything“-Sessions: Bieten Sie regelmäßige, offene Fragerunden mit den Projektverantwortlichen an. So können Unsicherheiten direkt aus dem Weg geräumt werden.

- Interne KI-Champions: Bilden Sie engagierte Mitarbeiter zu Multiplikatoren aus. Sie werden zu den ersten Ansprechpartnern für ihre Kollegen und tragen die Begeisterung ganz natürlich weiter.

Den unternehmensweiten Rollout strategisch planen

Nach erfolgreichen Pilotphasen und mit den ersten positiven Erfahrungen im Gepäck können Sie den unternehmensweiten Rollout angehen. Dieser sollte aber keine simple Kopie der Pilotprojekte sein. Bauen Sie stattdessen auf den gewonnenen Erkenntnissen auf.

Dabei sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Priorisieren: Rollen Sie die KI-Tools nicht überall gleichzeitig aus. Fangen Sie in den Abteilungen an, in denen Sie den größten und schnellsten Nutzen erwarten.

- Technischen Support sicherstellen: Der Rollout wird unweigerlich zu mehr Supportanfragen führen. Stellen Sie sicher, dass Ihre IT-Abteilung darauf vorbereitet ist – oder durch externe Partner unterstützt wird.

- Feedbackkanäle einrichten: Schaffen Sie einfache Wege, über die Mitarbeiter Feedback und Verbesserungsvorschläge einbringen können. Das zeigt Wertschätzung und hilft Ihnen, die KI-Anwendungen stetig zu optimieren.

Die technische Begleitung dieses Prozesses ist kritisch. Ein professionelles Management der IT-Systeme sorgt dafür, dass die Infrastruktur stabil läuft und Probleme schnell gelöst werden. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Ihnen Managed IT Services in dieser wichtigen Phase bieten können. Letztendlich verwandeln Sie Ihre Mitarbeiter so von passiven Nutzern zu aktiven Mitgestaltern des Wandels.

Und? Läuft’s? Den Erfolg Ihrer KI-Initiativen messen und optimieren

Der Rollout einer neuen KI-Lösung ist nicht das Ende der Fahnenstange – ganz im Gegenteil, jetzt geht die eigentliche Arbeit erst los. Wer KI im Unternehmen einführen und wirklich erfolgreich machen will, muss diesen Moment als Startschuss für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sehen. Die entscheidende Phase beginnt: den Erfolg messbar machen und die Systeme laufend optimieren, damit sich die Investition auch wirklich auszahlt.

Viele Unternehmen tappen hier in die Falle und starren nur auf oberflächliche Nutzungsstatistiken. Aber eine hohe Zahl an Log-ins bedeutet noch lange nicht, dass die KI echten Mehrwert schafft. Ob es wirklich läuft, zeigen erst die Kennzahlen, die direkt auf Ihre ursprünglichen Geschäftsziele einzahlen.

Relevante KPIs festlegen und dranbleiben

Um den Erfolg Ihrer KI-Initiative greifbar zu machen, brauchen Sie die richtigen Key Performance Indicators (KPIs). Idealerweise haben Sie diese schon in der Strategiephase definiert und sollten sie jetzt konsequent im Auge behalten. Vergessen Sie reine „Vanity-Metriken“ und konzentrieren Sie sich auf das, was zählt: handfeste Geschäftsergebnisse.

Ein paar Beispiele für aussagekräftige KPIs aus der Praxis:

- Effizienz-Boost: Wie stark hat sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit für einen Prozess verringert? Nehmen wir die Rechnungsprüfung: Wenn die Zeit von der Rechnungseingabe bis zur Freigabe um 30 % sinkt, ist das ein glasklarer Erfolg.

- Kosteneinsparungen: Konnten Sie durch die Automatisierung manueller Routineaufgaben nachweislich Kosten senken? Rechnen Sie die eingesparten Personalkosten oder Materialausgaben konkret aus.

- Qualitätssprung: Wie hat sich die Fehlerquote bei datenintensiven Aufgaben entwickelt? Eine Reduzierung von Eingabefehlern um 50 % ist eine enorme Steigerung der Prozessqualität.

- Umsatzwachstum: Hat der KI-Einsatz im Vertrieb zu mehr oder besseren Leads geführt? Verfolgen Sie doch mal die Conversion Rate von KI-qualifizierten Leads im Vergleich zu anderen Quellen.

- Kundenzufriedenheit (CSAT): Konnte Ihr neuer KI-Chatbot die Wartezeiten im Support spürbar senken? Und schlägt sich das positiv in den Kundenbewertungen nieder?

Diese KPIs sind Ihr Kompass. Sie zeigen Ihnen, ob Sie auf dem richtigen Kurs sind, und sind die harte Währung, mit der Sie den Erfolg gegenüber der Geschäftsführung und dem Team belegen können.

Daten visualisieren und für alle verständlich machen

Zahlenkolonnen in einer Excel-Tabelle sind oft trocken und wenig motivierend. Um eine datengestützte Kultur im Unternehmen zu etablieren, müssen die Ergebnisse für alle wichtigen Beteiligten verständlich und leicht zugänglich sein. Genau hier kommen Dashboards ins Spiel.

Richten Sie zentrale Dashboards ein, die die wichtigsten KPIs quasi in Echtzeit visualisieren. Tools wie Microsoft Power BI oder Google Looker Studio sind dafür hervorragend geeignet. Ein gut gemachtes Dashboard zeigt auf einen Blick, wo Ihre KI-Initiativen zünden und wo es vielleicht noch hakt.

Mein Tipp aus der Praxis: Erstellen Sie verschiedene Ansichten für unterschiedliche Zielgruppen. Die Geschäftsführung interessiert sich für die großen Zahlen wie ROI und Kostensenkung. Das Projektteam hingegen braucht detaillierte Performance-Daten der KI-Modelle, um an den Stellschrauben drehen zu können.

Diese Transparenz schafft nicht nur Vertrauen, sie fördert auch die Eigenverantwortung der Teams. Wenn jeder sehen kann, welchen Beitrag die KI zum großen Ganzen leistet, steigt auch die Motivation, die Systeme aktiv zu nutzen und weiterzuentwickeln.

Feedbackschleifen als Motor für die Optimierung

Technische Messgrößen sind aber nur die eine Seite der Medaille. Mindestens genauso wichtig ist das qualitative Feedback der Menschen, die tagtäglich mit der neuen KI arbeiten. Etablieren Sie deshalb von Anfang an systematische und vor allem regelmäßige Feedbackschleifen.

Wie Sie effektiv Feedback sammeln können:

- Regelmäßige Check-ins: Setzen Sie kurze wöchentliche oder zweiwöchentliche Meetings mit den Anwendergruppen an. Was läuft super? Wo klemmt es im Alltag?

- Integrierte Feedback-Buttons: Bauen Sie direkt in die KI-Anwendung eine simple Möglichkeit ein, mit nur einem Klick positives oder negatives Feedback zu geben. Daumen hoch, Daumen runter – so einfach kann es sein.

- Strukturierte Umfragen: Fragen Sie alle paar Monate gezielt nach der Zufriedenheit, neuen Ideen und den größten Hürden im Umgang mit der KI.

Diese Einblicke sind pures Gold. Sie decken oft Probleme auf, die in reinen Datenanalysen unsichtbar bleiben. Vielleicht ist die Benutzeroberfläche an einer Stelle umständlich, oder die KI liefert in einem sehr spezifischen Kontext noch ungenaue Ergebnisse. Nutzen Sie dieses Feedback, um Ihre KI-Systeme kontinuierlich zu verbessern, nachzuschulen und an neue Anforderungen anzupassen. So wird Ihre KI nicht zu einem starren Werkzeug, sondern zu einem lernenden Partner im Unternehmen.

Häufige Fragen zur KI-Einführung

Die Entscheidung, KI im Unternehmen zu verankern, wirft natürlich eine Menge Fragen auf. Um Ihnen etwas mehr Klarheit und Orientierung für die nächsten Schritte zu geben, haben wir hier einige der häufigsten und drängendsten Anliegen zusammengetragen, die uns in der Praxis immer wieder begegnen.

Mit welchem Anwendungsfall sollten wir starten?

Die größte Hürde ist oft der erste Schritt. Unsere Erfahrung zeigt: Die beste Strategie ist, klein und fokussiert anzufangen. Suchen Sie sich ein Problem, das intern wirklich spürbar ist und einen klaren, messbaren Schmerzpunkt darstellt.

Gut geeignete Kandidaten sind meist repetitive, regelbasierte Aufgaben, die enorm viel Zeit fressen. Denken Sie nur an die manuelle Dateneingabe, die Vorsortierung von Kundenanfragen oder das Erstellen standardisierter Berichte.

Ein erfolgreiches Pilotprojekt in so einem überschaubaren Bereich hat einen doppelten Vorteil: Es liefert schnelle, sichtbare Erfolge (die berühmten „Quick Wins“) und schafft gleichzeitig wertvolle Lerneffekte und Akzeptanz für zukünftige, größere Vorhaben. Vermeiden Sie unbedingt hochkomplexe Projekte mit schwammigen Zielen zu Beginn.

Wie hoch sind die Kosten für eine KI-Einführung?

Eine pauschale Antwort wäre hier unseriös, da die Kosten extrem davon abhängen, welchen Weg Sie einschlagen. Die Spanne ist riesig und reicht von wenigen Euro pro Monat für fertige Software-as-a-Service-Tools bis hin zu sechs- oder siebenstelligen Beträgen für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter KI-Plattformen.

Die gute Nachricht ist aber: Der Einstieg muss nicht teuer sein. Viele KI-gestützte Werkzeuge, etwa für die Text- oder Bilderstellung, sind als flexible Monatsabos verfügbar und erfordern keine große Anfangsinvestition.

Entscheidend ist nicht der absolute Preis, sondern der Return on Investment (ROI). Ein gut geplantes Projekt, das beispielsweise die Effizienz im Kundenservice um 20 % steigert, kann sich oft schon nach wenigen Monaten amortisieren. Konzentrieren Sie sich also auf den geschaffenen Mehrwert, nicht nur auf die Ausgaben.

Brauchen wir eigene KI-Experten im Unternehmen?

Nicht zwingend für den Anfang. Viele gängige KI-Anwendungen sind heute so benutzerfreundlich gestaltet, dass sie sich ohne tiefes technisches Vorwissen in bestehende Abläufe integrieren lassen. Speziell für Standardaufgaben wie die Automatisierung von Marketing-E-Mails oder die Analyse von Kundenfeedback gibt es zahlreiche Plug-and-Play-Lösungen.

Für die strategische Planung, die Auswahl komplexerer Systeme oder die Integration in Ihre Kernprozesse kann die Zusammenarbeit mit externen Beratern oder einer spezialisierten IT-Agentur jedoch der entscheidende Erfolgsfaktor sein. Diese Partner bringen die nötige Erfahrung mit und bewahren Sie vor typischen Anfängerfehlern.

Langfristig ist der Aufbau interner Kompetenzen aber ein klarer strategischer Vorteil. Fangen Sie am besten damit an, neugierige Mitarbeiter zu „KI-Champions“ zu ernennen und gezielt zu schulen. So wächst das Wissen organisch in Ihrem Unternehmen.

Welche Rolle spielt der Datenschutz (DSGVO)?

Eine absolut zentrale Rolle. Datenschutz und Compliance sind keine optionalen Extras, sondern müssen von der ersten Sekunde an mitgedacht werden. Gerade bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten die strengen Regeln der DSGVO uneingeschränkt.

Klären Sie bei jedem potenziellen Tool oder Partner unbedingt folgende Fragen:

- Serverstandort: Wo werden die Daten verarbeitet und gespeichert? Innerhalb der EU oder in Drittländern?

- Trainingsdaten: Werden Ihre Unternehmensdaten zum Training der allgemeinen KI-Modelle des Anbieters verwendet? Dies muss vertraglich ausgeschlossen werden.

- Zertifizierungen: Verfügt der Anbieter über anerkannte Zertifikate wie ISO 27001, die einen hohen Sicherheitsstandard belegen?

Wenn Sie KI im Unternehmen einführen, sind Sie für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften verantwortlich. Ziehen Sie im Zweifel immer einen Datenschutzbeauftragten oder einen externen Experten hinzu, um auf der sicheren Seite zu sein.

Eine professionelle IT-Infrastruktur ist das Fundament für eine erfolgreiche und sichere KI-Einführung. Deeken.Technology GmbH unterstützt Sie als zertifizierter Partner dabei, die richtigen Weichen zu stellen – von der strategischen Beratung bis zur technischen Umsetzung. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.

11.08.2025 10:22:28

Comments