Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmensnetzwerk wäre ein wildes Durcheinander. Jeder Computer eine eigene kleine Insel, mit eigenen Regeln, eigenen Passwörtern und ohne jegliche zentrale Kontrolle. Klingt chaotisch? Ist es auch. Genau hier kommt der Domain Controller (DC) ins Spiel – der unbesungene Held, der Ordnung in dieses Chaos bringt.

Der digitale schlüsselmeister ihres netzwerks

Ein Domain Controller ist im Grunde der zentrale Sicherheits- und Verwaltungs-Nerv Ihres Netzwerks. Er ist der Wächter am digitalen Tor, der genau prüft, wer hereinkommt und was diese Person darf.

Am besten lässt sich das mit einem großen Bürogebäude vergleichen. In diesem Gebäude gibt es wertvolle Informationen, teure Technik und viele Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Der Domain Controller agiert hier wie der Sicherheitschef am Empfang, der jeden einzelnen Ausweis prüft.

Aber seine Aufgabe endet nicht an der Eingangstür. Er verwaltet auch den digitalen Schlüsselbund für das gesamte Gebäude. Das bedeutet, er legt fest, wer welche Türen öffnen darf. So stellt er sicher, dass nur die Buchhaltung auf die Finanzdaten zugreifen kann, während das Marketingteam seine eigenen, kreativen Bereiche hat. Dieser Prozess unterteilt sich in zwei Schritte:

- Authentifizierung: Die Überprüfung, ob eine Person wirklich die ist, für die sie sich ausgibt (der Ausweis am Eingang).

- Autorisierung: Die Zuweisung, welche Ressourcen diese Person nutzen darf (die Schlüssel für bestimmte Räume).

Im Kern verwandelt ein Domain Controller ein unübersichtliches Sammelsurium einzelner Geräte in ein sicheres, strukturiertes und effizient managebares Ökosystem. Er ist das Fundament für Sicherheit und Ordnung in jeder professionellen IT-Infrastruktur.

Der größte Vorteil liegt auf der Hand: Die Verwaltung wird radikal vereinfacht. Statt auf hunderten einzelnen Rechnern Passwörter und Zugriffsrechte mühsam von Hand zu pflegen, passiert das alles an einer einzigen, zentralen Stelle. Im Folgenden schauen wir uns genauer an, wie ein DC diese Aufgaben im Detail löst und warum er für fast jedes Unternehmen heute unverzichtbar ist.

Die Kernaufgaben eines Domain Controllers

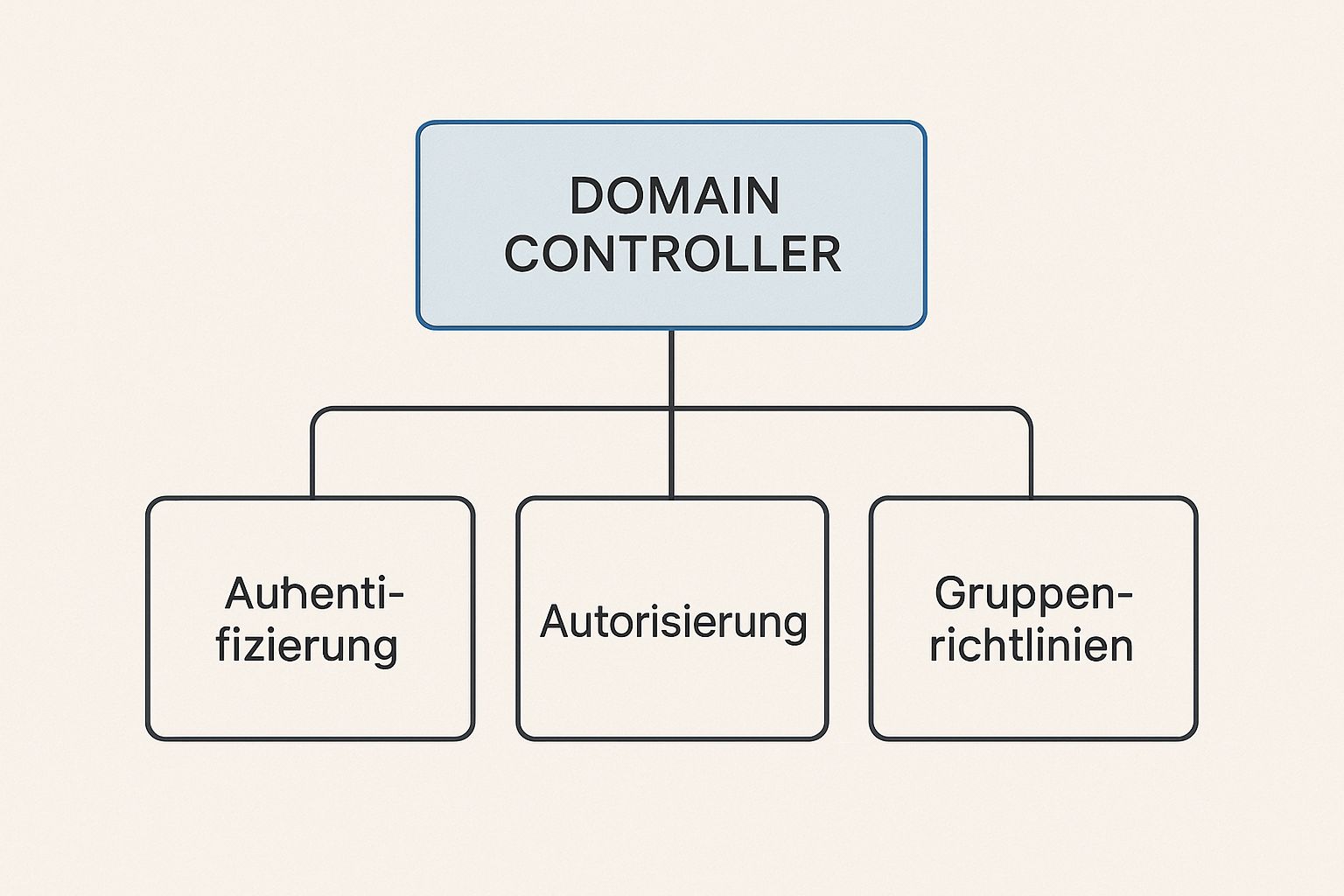

Ein Domain Controller (DC) ist nicht einfach nur ein weiterer Server im Netzwerk. Man kann ihn sich am besten als Dirigenten des gesamten Unternehmensnetzwerks vorstellen – er sorgt dafür, dass alles reibungslos und nach klaren Regeln abläuft. Seine Arbeit stützt sich auf drei entscheidende Säulen: Authentifizierung, Autorisierung und die zentrale Verwaltung über Richtlinien.

Die grundlegendste Aufgabe ist die Authentifizierung. Jedes Mal, wenn sich ein Mitarbeiter an seinem Rechner anmeldet, passiert im Hintergrund etwas Wichtiges: Der Computer fragt beim Domain Controller an, ob dieser Nutzer überhaupt bekannt ist. Der DC prüft dann den Benutzernamen und das Passwort gegen seine zentrale Datenbank, das Active Directory. Stimmt alles überein, gibt er grünes Licht. Es ist im Grunde wie ein digitaler Türsteher, der die Gästeliste checkt.

Zugriff steuern und regeln

Sobald ein Benutzer erfolgreich angemeldet ist, kommt der nächste Schritt: die Autorisierung. Hier geht es nicht mehr um das Ob, sondern um das Was. Die Autorisierung legt fest, worauf ein Mitarbeiter zugreifen darf.

Ein Kollege aus dem Marketing braucht vielleicht Zugriff auf die gemeinsamen Projektordner, aber ganz sicher nicht auf die Gehaltslisten der Personalabteilung. Der Domain Controller sorgt dafür, dass diese Berechtigungen exakt eingehalten werden. Diese präzise Steuerung ist absolut entscheidend für die Datensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften. Um Ressourcen optimal zu nutzen, laufen solche Server oft als virtuelle Maschinen.

Richtlinien zentral durchsetzen

Die dritte große Aufgabe ist die Steuerung über Gruppenrichtlinien (Group Policies). Anstatt jeden einzelnen Computer im Unternehmen von Hand zu konfigurieren, kann ein Administrator zentrale Regeln für alle festlegen. Das spart enorm viel Zeit und verhindert Fehler.

Die folgende Infografik fasst diese drei Kernaufgaben – Authentifizierung, Autorisierung und Gruppenrichtlinien – noch einmal übersichtlich zusammen.

Man sieht hier sehr schön, wie der DC als zentrale Schaltstelle agiert. Ein Administrator kann zum Beispiel per Richtlinie festlegen, dass auf allen Firmenlaptops eine bestimmte Firewall-Software aktiv sein muss oder dass USB-Anschlüsse aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Diese zentrale Verwaltung läuft in den meisten deutschen Unternehmen auf einem Windows Server. Mit neuen Versionen wie Windows Server 2025 gibt es hier auch immer wieder wichtige Weiterentwicklungen. Eine davon ist die Erhöhung der Datenbankseitengröße auf 32K, was die Leistung und Skalierbarkeit des Active Directory spürbar verbessert. Mehr zu den Neuerungen in Windows Server 2025 finden Sie auf windowspro.de.

Wie Active Directory das Netzwerk organisiert

Wenn wir den Domain Controller als den wachsamen Sicherheitschef unseres Netzwerks sehen, dann ist Active Directory (AD) sein Gehirn. Man kann es sich als eine riesige, perfekt sortierte Datenbank vorstellen, in der jede einzelne Ressource – vom Mitarbeiter-PC bis zum Drucker im Marketing – erfasst und verwaltet wird. Ohne diese zentrale Informationsquelle wüsste der Controller gar nicht, wer oder was überhaupt zu seinem Zuständigkeitsbereich gehört.

Stellen Sie sich Active Directory am besten wie ein digitales Organigramm für das gesamte Unternehmen vor. In diesem Verzeichnis wird alles, was im Netzwerk eine Rolle spielt, als sogenanntes Objekt angelegt. Das können Benutzerkonten, einzelne Computer, Drucker oder auch ganze Server sein. Jedes dieser Objekte bekommt spezifische Eigenschaften zugewiesen, ganz so, als hätte ein Mitarbeiter eine Personalnummer und eine genaue Jobbezeichnung.

Diese Objekte werden aber nicht einfach chaotisch abgelegt. Stattdessen folgt alles einer klaren, logischen Hierarchie. Genau diese Struktur bringt Ordnung ins System und erlaubt es den Admins, die Verwaltung bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse des Unternehmens zuzuschneiden.

Die Bausteine der Active Directory Struktur

Um diese Ordnung zu schaffen, setzt Active Directory auf ein paar zentrale Bausteine, die wie bei einem Baukastensystem aufeinander aufbauen. Jeder Baustein hat eine klare Aufgabe und sorgt dafür, dass die Verwaltung auch bei Tausenden von Geräten übersichtlich und skalierbar bleibt.

- Domäne (Domain): Das ist die grundlegende Verwaltungseinheit. Eine Domäne fasst eine Gruppe von Objekten zusammen, die sich gemeinsame Sicherheitsrichtlinien und eine gemeinsame Datenbank teilen. Ein typisches mittelständisches Unternehmen hat oft nur eine einzige Domäne, zum Beispiel "meinefirma.local".

- Organisationseinheiten (OUs): Innerhalb einer Domäne kann man Objekte weiter unterteilen, und zwar in Organisationseinheiten. Meistens spiegeln diese die echten Abteilungen wider, wie "Vertrieb", "Buchhaltung" oder "IT". Das ist unglaublich praktisch, denn so lassen sich spezifische Regeln nur für eine bestimmte Gruppe festlegen – zum Beispiel, dass nur die Buchhaltung Zugriff auf den Farblaserdrucker hat.

- Baum (Tree) und Gesamtstruktur (Forest): Wenn ein Unternehmen stark wächst und vielleicht sogar internationale Standorte betreibt, braucht es oft mehrere Domänen. Diese lassen sich dann zu einem Baum (Tree) und mehrere Bäume wiederum zu einer Gesamtstruktur (Forest) verbinden.

Active Directory ist die intelligente Software-Schicht, die dem Domain Controller seine Anweisungen gibt. Der DC ist sozusagen der ausführende Arm, aber die eigentliche Magie der zentralen Steuerung passiert im Active Directory.

Letztendlich verwandelt das AD ein chaotisches Netz aus einzelnen Geräten in eine zusammenhängende, zentral steuerbare Einheit. Es liefert die Blaupause, die ein Domain Controller braucht, um seine Arbeit effizient und vor allem sicher zu erledigen.

Warum Ihr Unternehmen einen Domain Controller braucht

Stellen Sie sich mal ein kleines Büro mit einer Handvoll Rechnern vor. Jeder Computer ist wie eine eigene kleine Insel. Jeder hat seine eigenen Benutzer, eigene Passwörter und eigene Regeln. Wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, muss der IT-Verantwortliche von Rechner zu Rechner laufen und überall ein neues Konto anlegen. Das nennt man eine Arbeitsgruppe. Für den Anfang mag das funktionieren, aber es wird schnell chaotisch.

Und jetzt stellen Sie sich das Gegenteil vor: ein Netzwerk, das wie eine gut geführte Stadt funktioniert. Es gibt ein zentrales Rathaus – den Domain Controller. Hier werden alle „Bürger“ (Benutzer) und ihre „Ausweise“ (Passwörter) verwaltet. Wer in die Stadt will, meldet sich einmal im Rathaus an und bekommt dann Zugang zu allen Gebäuden und Dienstleistungen, für die er eine Berechtigung hat. Das ist eine Domäne.

Effizienz und Sicherheit im direkten Vergleich

Der Unterschied im Alltag ist gewaltig. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? In der Arbeitsgruppe müssen Sie auf jedem einzelnen PC daran denken, sein Konto zu löschen. Vergessen Sie nur einen einzigen, klafft eine riesige Sicherheitslücke. Mit einem Domain Controller hingegen genügt ein Klick: Das zentrale Konto wird deaktiviert, und der Zugriff auf alle Ressourcen ist sofort gesperrt. Sicher und sauber.

Ein Domain Controller ist keine technische Spielerei, sondern eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Er wandelt administrativen Aufwand in strategische Sicherheit und Effizienz um.

Auch das Onboarding neuer Kollegen wird zum Kinderspiel. Statt mühsam Berechtigungen für zehn verschiedene Ordner und drei Drucker von Hand zu vergeben, fügen Sie den neuen Benutzer einfach einer passenden Gruppe hinzu, zum Beispiel „Marketing“ oder „Buchhaltung“. Innerhalb von Sekunden erbt er automatisch alle Rechte, die er für seinen Job braucht.

Das spart nicht nur Unmengen an Zeit, sondern reduziert auch die Fehlerquote drastisch. Einmal festgelegte Regeln gelten für alle und sorgen für einheitliche Sicherheitsstandards im gesamten Netzwerk. Diese Skalierbarkeit ist der entscheidende Punkt für jedes wachsende Unternehmen. Ein Netzwerk mit zehn Computern lässt sich vielleicht noch von Hand bändigen, aber spätestens bei fünfzig bricht ohne eine zentrale Verwaltung das Chaos aus.

Um die Unterschiede noch klarer zu machen, hier eine kleine Gegenüberstellung:

Vergleich zwischen Arbeitsgruppe und Domäne

Diese Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Netzwerk ohne zentrale Verwaltung (Arbeitsgruppe) und einem mit einem Domain Controller (Domäne).

| Merkmal | Arbeitsgruppe (ohne DC) | Domäne (mit DC) |

|---|---|---|

| Benutzerverwaltung | Dezentral auf jedem einzelnen PC | Zentral über den Domain Controller |

| Anmeldung | Benutzer meldet sich am lokalen PC an | Benutzer meldet sich einmal an der Domäne an |

| Sicherheit | Richtlinien müssen auf jedem Gerät manuell konfiguriert werden | Zentrale Sicherheitsrichtlinien für alle Benutzer und Geräte |

| Ressourcenzugriff | Zugriffsberechtigungen werden pro Gerät verwaltet | Zugriffsberechtigungen werden zentral für Gruppen verwaltet |

| Aufwand bei Änderungen | Hoch, da jede Änderung auf allen PCs einzeln erfolgen muss | Gering, da Änderungen zentral vorgenommen werden |

| Skalierbarkeit | Sehr begrenzt, ideal für maximal 10–15 Geräte | Hoch, für Netzwerke jeder Größe geeignet |

Kurz gesagt: Sobald Sie mehr als nur ein paar Computer verwalten und Wert auf Sicherheit und Effizienz legen, führt an einer Domäne eigentlich kein Weg vorbei. Die Arbeitsgruppe ist eine Insellösung, die Domäne hingegen ein vernetztes und intelligent gesteuertes System.

So sichern Sie Ihren Domain Controller richtig ab

Ein Domain Controller ist im Grunde das digitale Herz Ihres Unternehmensnetzwerks – hier laufen alle Fäden zusammen. Genau das macht ihn aber auch zu einem extrem attraktiven Ziel für Angreifer. Die Absicherung ist also keine Kür, sondern absolute Pflicht.

Alles beginnt mit etwas ganz Greifbarem: der physischen Sicherheit. Der Serverraum, in dem Ihr DC steht, sollte eine Festung sein. Zutritt nur für die, die ihn wirklich brauchen.

Im digitalen Raum ist das oberste Gebot das Prinzip der geringsten Rechte (Principle of Least Privilege). Geben Sie Ihren Admins nur so viele Berechtigungen wie für ihre tägliche Arbeit zwingend nötig. Ein Junior-Admin muss nicht die Generalschlüssel für das gesamte Active Directory in der Tasche haben. Dieser simple Ansatz begrenzt den Schaden enorm, falls doch mal ein Konto geknackt wird.

Redundanz und ein Plan für den Ernstfall

Ein einzelner Domain Controller ist ein "Single Point of Failure" – ein einzelner Schwachpunkt, der alles lahmlegen kann. Deshalb gilt als ungeschriebenes Gesetz: Betreiben Sie mindestens zwei Domain Controller. Fällt einer aus, sei es durch einen Defekt oder einen Angriff, springt der zweite sofort ein und hält das Netzwerk am Laufen. Ihr Betrieb geht nahtlos weiter.

Regelmäßige und vor allem getestete Backups sind Ihr letzter Rettungsanker. Wenn moderne Ransomware gezielt Ihr Active Directory verschlüsselt, ist eine funktionierende Wiederherstellung oft der einzige Weg zurück.

Ein solider Notfallplan, der regelmäßig geübt wird, ist genauso wichtig. Er schützt nicht nur vor Hardware-Pannen, sondern ist entscheidend bei gezielten Attacken. Viele deutsche Unternehmen setzen daher auf Managed Services, um ihre kritische Infrastruktur abzusichern – das schließt oft den Betrieb der DCs und den Schutz vor DDoS-Angriffen mit ein. Wer sich für die Marktentwicklung interessiert, findet bei Grand View Research spannende Einblicke in Managed DNS-Dienste in Deutschland.

Natürlich hört Sicherheit nicht beim DC auf. Auch andere Komponenten spielen eine entscheidende Rolle. In unserem Beitrag, wie eine Firewall funktioniert, erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Netzwerk als Ganzes schützen können.

Die Zukunft der Domänenverwaltung liegt in der Cloud

Die IT-Welt zieht es unaufhaltsam in die Cloud, und das rüttelt auch an den Grundfesten des klassischen Domain Controllers im firmeneigenen Serverraum. Das bedeutet aber nicht, dass der gute alte DC überflüssig wird – seine Rolle wandelt sich nur grundlegend.

Moderne Cloud-Dienste wie Microsoft Entra ID (vielen noch als Azure Active Directory bekannt) nehmen dem lokalen DC immer mehr Aufgaben im Bereich der Identitätsverwaltung ab. Ihr großer Vorteil: Sie sind von Grund auf dafür konzipiert, den Zugriff auf Cloud-Anwendungen sicher zu steuern, egal von wo auf der Welt ein Mitarbeiter zugreift.

Hybride Modelle sind der neue Standard

Für die meisten Unternehmen führt heute kaum ein Weg an einem hybriden Ansatz vorbei. Das ist die goldene Mitte, bei der das lokale Active Directory mit Microsoft Entra ID synchronisiert wird. Das Ergebnis ist ein nahtloses Benutzererlebnis: Mitarbeiter nutzen dieselben Zugangsdaten, um sich an ihrem PC im Büro anzumelden und gleichzeitig auf Cloud-Dienste wie Microsoft 365 zuzugreifen. Falls Sie die Grundlagen dazu auffrischen möchten, finden Sie mehr in unserem Artikel, was Azure ist.

Die Kernidee des Domain Controllers – die zentrale Verwaltung von Identitäten – ist im Cloud-Zeitalter wichtiger denn je. Die Technologie mag sich ändern, das fundamentale Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle bleibt aber bestehen.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Automatisierung. Sie ist der Schlüssel, um komplexe IT-Infrastrukturen effizienter und vor allem sicherer zu machen. Nicht ohne Grund zeigen Prognosen für den deutschen Markt für Rechenzentrumsautomatisierung ein enormes Wachstum bis 2030. Die Zukunft des Domain Controllers liegt also ganz klar in der cleveren Verbindung aus bewährter lokaler Kontrolle und der Flexibilität der Cloud.

Häufig gestellte Fragen zum Domain Controller

Hier klären wir noch ein paar typische Fragen, die in der Praxis immer wieder auftauchen.

Wie viele Domain Controller braucht man wirklich?

Die goldene Regel lautet: mindestens zwei. Das ist keine Empfehlung, sondern eine absolute Notwendigkeit für die Ausfallsicherheit. Stellen Sie sich vor, Ihr einziger DC fällt aus – niemand kann sich mehr anmelden, keine Freigabe funktioniert. Mit einem zweiten Controller springt dieser einfach ein und der Betrieb läuft ungestört weiter.

Bei Unternehmen mit mehreren Standorten geht man oft noch einen Schritt weiter und platziert an jedem größeren Standort einen eigenen DC. Das hat den Vorteil, dass die Anmeldungen vor Ort blitzschnell gehen und man nicht die ganze Zeit Daten über die große weite Welt des Internets schicken muss.

Was ist der Unterschied zwischen einem DC und einem normalen Server?

Ein ganz normaler Server – oft auch Mitgliedsserver genannt – ist ein Arbeitstier. Er stellt Dateien bereit, hostet eine Website oder kümmert sich um die Buchhaltungssoftware. Ein Domain Controller hingegen hat eine ganz andere, viel kritischere Aufgabe: Er ist der Chef des Active Directory.

Man könnte sagen, der DC ist das Gehirn und das Herzstück des Netzwerks. Er kümmert sich ausschließlich um die Identitätsprüfung, Zugriffsrechte und die zentrale Steuerung. In einer Windows-Domäne führt kein Weg an ihm vorbei.

Funktionieren Domain Controller auch mit Macs oder Linux-Rechnern?

Ja, absolut. Auch wenn der Domain Controller selbst auf einem Windows Server läuft, lassen sich Geräte mit macOS oder verschiedenen Linux-Distributionen problemlos in die Domäne aufnehmen.

Das bedeutet, auch Mac- und Linux-Nutzer können sich mit ihren gewohnten Firmendaten anmelden und auf freigegebene Drucker oder Netzlaufwerke zugreifen. Ein kleiner Wermutstropfen: Die sehr detaillierten Gruppenrichtlinien, die man für Windows-Clients einsetzen kann, greifen hier oft nur eingeschränkt oder gar nicht.

Wollen Sie sichergehen, dass Ihre IT-Infrastruktur nicht nur läuft, sondern wirklich professionell und sicher aufgestellt ist? Die Deeken.Technology GmbH bietet umfassende IT-Dienstleistungen, von der ersten Beratung bis zur laufenden Wartung. Sprechen Sie mit uns über eine zukunftssichere IT-Lösung.