Stellen Sie sich diesen Albtraum einmal ganz konkret vor: Sie kommen morgens ins Büro und stellen fest, dass sämtliche Kundendaten, die komplette Buchhaltung und alle laufenden Projektdateien über Nacht verschwunden sind. Das ist kein reißerisches Filmszenario, sondern eine reale Gefahr, die Unternehmen täglich bedroht. Eine durchdachte Backup- & Recovery-Strategie ist deshalb kein IT-Luxus, sondern Ihr digitales Sicherheitsnetz, das im Ernstfall die Existenz Ihres Unternehmens sichert.

Warum Backup & Recovery überlebenswichtig sind

Vergleichen Sie Backup & Recovery am besten mit einer guten Versicherung. Man hofft inständig, sie niemals zu brauchen. Doch wenn der Schadensfall eintritt, ist man unendlich dankbar, dass man sie hat. Genauso funktioniert die Datensicherung: Sie ist eine vorausschauende Maßnahme gegen all die unvorhersehbaren Ereignisse, die den Geschäftsbetrieb von einer Sekunde auf die andere lahmlegen können.

Dabei geht es um viel mehr als nur das simple Kopieren von Dateien. Ein praxiserprobter Plan für die Wiederherstellung ist mindestens genauso wichtig. Denn was nützt Ihnen die schönste Sicherung, wenn die Wiederherstellung im Notfall Tage dauert oder gar scheitert? Ziel ist es nicht nur, Daten zu retten, sondern den Betrieb nach einem Ausfall so schnell und reibungslos wie möglich wiederherzustellen.

Die wahren Gefahren für Ihre Daten

Datenverlust hat viele Gesichter und schlägt oft da zu, wo man es am wenigsten erwartet. Die häufigsten Ursachen kennen wir aus der Praxis nur zu gut:

- Cyberangriffe: Ransomware ist heute eine der größten Bedrohungen. Kriminelle verschlüsseln Ihre Systeme und fordern Lösegeld. Doch selbst wenn Sie zahlen, gibt es keine Garantie, dass Sie Ihre Daten wirklich zurückbekommen.

- Hardwaredefekte: Eine Festplatte, ein Server-Mainboard oder andere kritische Bauteile können ohne Vorwarnung den Dienst quittieren. Solche Defekte sind oft irreparabel und führen ohne ein aktuelles Backup zum sofortigen Totalverlust.

- Menschliches Versagen: Ein versehentlich gelöschter Ordner, eine falsch ausgeführte Datenbankabfrage – es sind oft die kleinen, menschlichen Fehler, die katastrophale Folgen nach sich ziehen.

- Höhere Gewalt: Ein Brand im Serverraum, ein Wasserschaden oder ein längerer Stromausfall können ganze Rechenzentren lahmlegen. Ein Backup, das nur am selben Standort liegt, bietet hier absolut keinen Schutz. In unserem Artikel erklären wir, was eine USV-Anlage ist und wie sie zumindest kurzfristige Stromausfälle überbrücken kann.

Der entscheidende Unterschied zwischen Backup und Recovery

Es ist enorm wichtig, diese beiden Begriffe klar voneinander abzugrenzen. Das Backup ist die Sicherungskopie Ihrer Daten – also das „Was“. Die Recovery (Wiederherstellung) ist der Prozess, diese gesicherten Daten nach einem Vorfall wieder in einen funktionierenden Zustand zu bringen – das „Wie“. Ein guter Plan muss immer beide Seiten der Medaille berücksichtigen.

Ein Backup ohne einen getesteten Wiederherstellungsplan ist bestenfalls eine Hoffnung. Eine echte Backup- & Recovery-Strategie hingegen ist eine Garantie für Ihre Geschäftsfortführung.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der Vernetzung von immer mehr Geräten steigt der Bedarf an verlässlichen Sicherungen exponentiell an. Schon 2018 lag die Zahl der gesicherten Server pro Million Einwohner in Deutschland bei beeindruckenden 56.391. Diese Zahl macht deutlich, wie tief die Datensicherung bereits in unseren IT-Infrastrukturen verankert ist – und wie unerlässlich sie für Unternehmen jeder Größe ist, um auch strengen Datenschutzanforderungen gerecht zu werden.

Die Grundlagen der Datensicherung – ein solides Fundament schaffen

Wer eine wirklich wirksame Strategie für Backup und Recovery auf die Beine stellen will, muss erst einmal die Werkzeuge im Kasten verstehen. Es gibt verschiedene Methoden, Daten zu sichern, und jede hat ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen. Es geht hier um einen ständigen Balanceakt zwischen Geschwindigkeit, Speicherbedarf und dem Aufwand bei der Wiederherstellung.

Die Wahl der richtigen Methode ist daher kein Detail, sondern das Herzstück eines jeden Sicherungskonzepts.

Stellen Sie sich Ihre gesamten Unternehmensdaten einfach mal wie ein riesiges, wichtiges Buch vor. Ein vollständiges Backup wäre dann so, als würden Sie dieses Buch Seite für Seite komplett kopieren. Das ist die direkteste und sicherste Methode, denn Sie haben am Ende eine exakte 1:1-Kopie aller Daten zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt.

Diese Einfachheit hat aber natürlich ihren Preis. Vollständige Backups verschlingen enorm viel Speicherplatz und dauern mit Abstand am längsten. Es ist, als würden Sie jeden Tag das ganze Buch neu abschreiben – selbst wenn sich nur ein paar Sätze geändert haben.

Effizienter sichern: Inkrementelle und differentielle Backups

Um Speicher und Zeit zu sparen, gibt es zum Glück intelligentere Ansätze. Ein inkrementelles Backup ist hier besonders sparsam. Es sichert nur die Daten, die sich seit dem letzten Backup geändert haben, ganz egal, ob das ein vollständiges oder ein anderes inkrementelles war. In unserem Buch-Beispiel würden Sie sich also jeden Tag nur die neuen oder geänderten Sätze auf einen Notizzettel schreiben.

Ein differentielles Backup geht einen etwas anderen Weg. Es sichert immer alle Daten, die sich seit dem letzten vollständigen Backup geändert haben. Das bedeutet, Ihr "Notizzettel" mit den Änderungen wird von Tag zu Tag länger, bis Sie wieder eine komplette Kopie des Buches anfertigen.

Der entscheidende Unterschied zeigt sich bei der Wiederherstellung. Beim inkrementellen Verfahren brauchen Sie das letzte Voll-Backup und alle einzelnen "Notizzettel" danach. Das kann komplex werden. Beim differentiellen Backup genügen das letzte Voll-Backup und der eine letzte "Notizzettel" – das macht die Wiederherstellung deutlich schneller und sicherer.

In der Praxis werden diese Methoden oft clever kombiniert, um das Beste aus allen Welten zu vereinen. Viele Unternehmen setzen dabei auf zentrale Speicherlösungen im Netzwerk. Wie das genau funktioniert, erklären wir in unserem Beitrag Was ist ein NAS (Network Attached Storage)?.

Vergleich der Backup-Methoden

Um die richtige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen, hilft ein direkter Vergleich. Die folgende Tabelle stellt die Kernunterschiede der Backup-Methoden übersichtlich dar.

| Backup-Methode | Speicherbedarf | Backup-Geschwindigkeit | Wiederherstellungs-Komplexität |

|---|---|---|---|

| Vollständig | Sehr hoch | Langsam | Sehr niedrig |

| Inkrementell | Sehr niedrig | Sehr schnell | Hoch |

| Differentiell | Mittel | Mittel | Mittel |

Jede Methode hat ihre Berechtigung. Die Kunst besteht darin, sie so zu kombinieren, dass sie perfekt zu den Anforderungen und dem Budget Ihres Unternehmens passen.

RPO und RTO: Die zwei entscheidenden Fragen im Notfall

Neben der reinen Technik gibt es zwei Kennzahlen, die das Fundament jeder professionellen Strategie bilden: das Recovery Point Objective (RPO) und das Recovery Time Objective (RTO). Klingt kompliziert, lässt sich aber auf zwei ganz simple Fragen herunterbrechen, die sich jedes Unternehmen stellen muss.

-

RPO (Recovery Point Objective): Diese Zahl definiert den maximalen Datenverlust, den Ihr Unternehmen verkraften kann. Die entscheidende Frage lautet: Wie viele Daten dürfen wir im schlimmsten Fall verlieren? Ein RPO von einer Stunde bedeutet, dass ein Verlust der Arbeit der letzten 60 Minuten akzeptabel wäre.

-

RTO (Recovery Time Objective): Hier geht es um die Zeit, die vergehen darf, bis Ihre Systeme wieder laufen. Die Frage ist also: Wie schnell müssen wir nach einem Totalausfall wieder arbeitsfähig sein? Ein RTO von zwei Stunden heißt, dass alle kritischen Anwendungen und Daten innerhalb dieser Frist wieder verfügbar sein müssen.

Diese beiden Werte sind die Leitplanken für Ihren gesamten Notfallplan. Sie geben vor, wie oft Sie sichern müssen und welche Technologie Sie benötigen, um im Ernstfall schnell genug zu sein. Ein Online-Shop hat naturgemäß ein extrem niedriges RPO und RTO, weil jede Minute Ausfall bares Geld kostet. Ein internes Archivsystem kann sich hingegen oft mehr Zeit lassen. Realistische Werte festzulegen, ist der erste und wichtigste Schritt zu einer robusten Backup-Lösung.

Die 3-2-1-Regel: Der Goldstandard für maximale Datensicherheit

Wenn es um eine handfeste Backup- & Recovery-Strategie geht, kommt man an einem bewährten Klassiker nicht vorbei: der 3-2-1-Regel. Das ist aber kein starres Gesetz, sondern vielmehr eine extrem wirksame und flexible Philosophie. Man kann sie sich als mehrstufiges Schutzschild vorstellen, das Ihre wertvollen Unternehmensdaten vor so ziemlich jeder denkbaren Gefahr schützt.

Der Grundgedanke dahinter ist verblüffend einfach, aber gerade deshalb so genial. Statt sich im Komplexen zu verlieren, bricht die Regel die Datensicherung auf drei greifbare, logische Schritte herunter.

Die drei Säulen der 3-2-1-Regel im Detail

Jede Ziffer steht für eine klare Anforderung an Ihre Backups. Zusammen ergeben sie ein System, das durch gezielte Redundanz die Wahrscheinlichkeit eines kompletten Datenverlusts auf ein Minimum reduziert.

-

Mindestens 3 Datenkopien: Halten Sie immer drei Versionen Ihrer Daten vor. Eine davon sind Ihre „Live“-Daten, also die, mit denen Sie täglich arbeiten. Dazu kommen zwei separate Backups. Fällt eine Kopie aus – egal aus welchem Grund –, haben Sie immer noch zwei weitere in der Hinterhand.

-

Auf 2 verschiedenen Speichermedien: Sichern Sie Ihre Daten auf mindestens zwei unterschiedlichen Medientypen. Warum? Ganz einfach: Fällt eine bestimmte Technologie aus, etwa durch einen Serienfehler bei Festplatten eines Herstellers, sind nicht sofort alle Ihre Backups unbrauchbar. Sie könnten zum Beispiel eine Kopie auf einem NAS-System und eine andere auf einem Tape-Laufwerk speichern.

-

1 Kopie außer Haus (Offsite): Das ist Ihre absolute Lebensversicherung. Mindestens eine Sicherungskopie muss an einem anderen geografischen Ort aufbewahrt werden. Das schützt Sie vor lokalen Katastrophen wie einem Brand im Serverraum, einem Wasserschaden, Diebstahl oder einem flächendeckenden Stromausfall.

Die 3-2-1-Regel ist mehr als nur eine technische Checkliste. Sie ist eine Denkweise. Sie zwingt uns, proaktiv über verschiedene Fehlerquellen nachzudenken, anstatt nur auf den einen, großen Knall zu reagieren.

Wie sieht das in der Unternehmenspraxis aus?

Nehmen wir ein typisches mittelständisches Unternehmen. Eine solide Umsetzung der 3-2-1-Regel könnte dort so aussehen:

- Erste Kopie (Produktivdaten): Die Originaldaten liegen auf den internen Servern, auf denen täglich gearbeitet wird. Das ist der Ausgangspunkt.

- Zweite Kopie (Lokales Backup): Jeden Tag wird automatisch eine Sicherung auf ein separates NAS-System (Network Attached Storage) im selben Gebäude erstellt. Das sichert gegen den Ausfall des Hauptservers ab, aber eben nicht gegen ein Feuer im Gebäude. Die Ausfallsicherheit dieses NAS selbst kann durch RAID-Systeme weiter erhöht werden. Mehr dazu finden Sie in unserem Artikel Was ist ein RAID.

- Dritte Kopie (Offsite-Backup): Eine weitere, verschlüsselte Kopie wird täglich in ein externes, ISO-zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland übertragen (Cloud-Backup). Diese Kopie ist geografisch getrennt und damit der Schutzwall gegen Katastrophen am Hauptstandort.

Für die Erstellung physischer Kopien, zum Beispiel auf externen Festplatten, können auch spezialisierte Kanguru Duplikatoren eine große Hilfe sein. So stellen Sie sicher, dass die Regel nicht nur Theorie bleibt, sondern im Alltag auch wirklich gelebt wird.

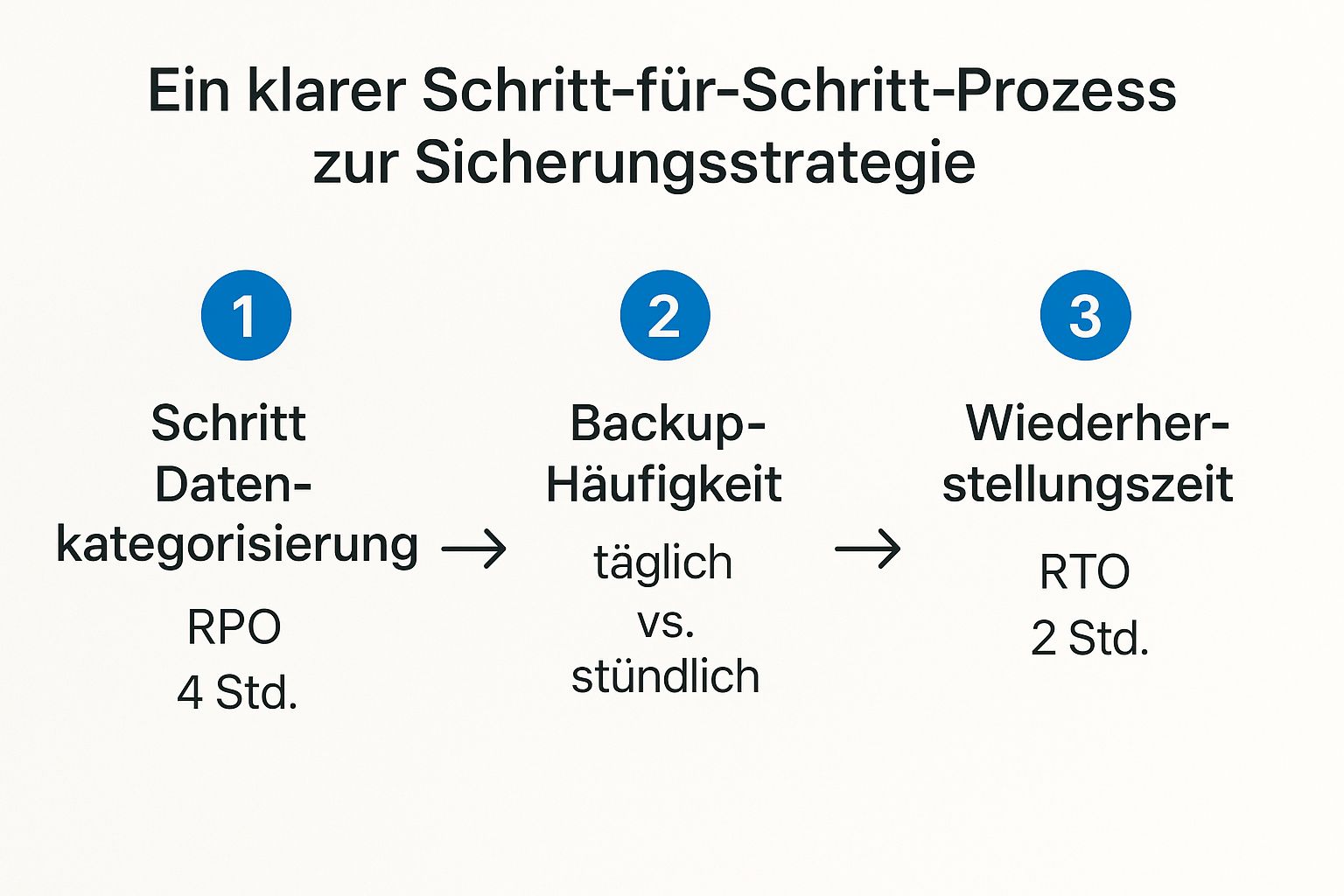

Die folgende Infografik zeigt sehr gut, wie man auf Basis von Kennzahlen wie RPO und RTO die passende Backup-Strategie für sich findet.

Man sieht hier klar: Am Anfang steht immer die Frage nach den Wiederherstellungszielen. Erst wenn die geklärt sind, kann man die Frequenz und die Methode der Backups sinnvoll festlegen.

Moderne Cloud-Lösungen für Backup & Recovery nutzen

Die Zeiten, in denen Backups auf Bändern im Keller lagerten oder manuelle Festplattenwechsel zum Alltag gehörten, sind endgültig vorbei. Heute haben sich Cloud-Lösungen als der entscheidende Faktor für eine flexible und wirklich widerstandsfähige Backup- & Recovery-Strategie durchgesetzt. Die Cloud ist dabei viel mehr als nur ein externer Speicherort – sie ist ein ganzes Ökosystem für Ihre Datensicherheit.

Dieser Wandel kommt nicht von ungefähr, denn die Vorteile sprechen für sich. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wäre der Aufbau einer vergleichbar sicheren und redundanten Infrastruktur im eigenen Haus oft finanziell gar nicht darstellbar.

Was macht Cloud-Backups also so attraktiv?

- Nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit: Ihr Datenvolumen explodiert? Kein Problem. In der Cloud erweitern Sie Ihre Kapazitäten mit wenigen Klicks, anstatt teure Hardware nachkaufen zu müssen.

- Geografische Redundanz: Ihre Daten liegen sicher in hochmodernen, oft geografisch getrennten Rechenzentren. Das ist die perfekte Antwort auf die Offsite-Anforderung der bekannten 3-2-1-Regel.

- Transparente Kosten: Statt hoher Anfangsinvestitionen zahlen Sie nur für das, was Sie wirklich nutzen – Speicherplatz und Dienste. Das schafft klare, planbare Budgets.

- Automatisierung und einfacher Zugriff: Moderne Cloud-Dienste nehmen Ihnen die Arbeit ab, indem sie Sicherungen automatisieren. Gleichzeitig können Sie von überall auf Ihre Daten zugreifen, was in der heutigen Arbeitswelt unerlässlich ist.

Der Trend ist unübersehbar und spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Der deutsche Markt für Cloud-Backups erreichte 2024 bereits ein beeindruckendes Volumen von rund 350,1 Millionen US-Dollar. Bis 2030 wird sogar ein Anstieg auf über 1,2 Milliarden US-Dollar erwartet. Diese Zahlen machen deutlich, wie fundamental diese Technologie für Unternehmen geworden ist. Werfen Sie selbst einen Blick auf diese spannenden Entwicklungen im deutschen Cloud-Markt.

BaaS vs. DRaaS – Mehr als nur Speicherplatz

In der Cloud-Welt gibt es spezialisierte Dienste, die weit über das reine Ablegen von Daten hinausgehen. Zwei Begriffe sollte hier jeder kennen: Backup as a Service (BaaS) und Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

Backup as a Service (BaaS) können Sie sich als die komplette Auslagerung Ihrer Datensicherung vorstellen. Sie nutzen die Infrastruktur und Software eines Anbieters, um Ihre Backups zu managen und wiederherzustellen. Das ist eine unkomplizierte und sehr effiziente Methode, um die 3-2-1-Regel in die Tat umzusetzen.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Hier lagern Sie nicht nur das Backup aus, sondern den gesamten Notfallplan. Im Ernstfall stellt Ihnen der DRaaS-Anbieter eine komplette IT-Umgebung in der Cloud zur Verfügung, auf der Ihre Systeme innerhalb kürzester Zeit wieder hochgefahren werden.

BaaS sichert Ihre Daten. DRaaS sichert Ihren Geschäftsbetrieb. Es ist der Unterschied zwischen dem Retten der Baupläne eines Hauses und dem Bereitstellen eines fertigen Ersatzhauses im Notfall.

Hybride Ansätze – Das Beste aus beiden Welten

Ein reiner Cloud-Ansatz ist nicht immer für jeden die ideale Lösung. Oft erweist sich ein hybrides Modell als goldener Mittelweg, der die Stärken lokaler Backups mit der Sicherheit und Flexibilität der Cloud verbindet.

Ein typisches hybrides Szenario könnte so aussehen:

- Lokales Backup: Die täglichen Sicherungen laufen blitzschnell auf ein lokales System, zum Beispiel ein NAS (Network Attached Storage). Das erlaubt eine extrem schnelle Wiederherstellung einzelner Dateien oder kleinerer Datenmengen direkt vor Ort.

- Cloud-Replikation: Parallel dazu wird automatisch eine verschlüsselte Kopie dieser Backups in die Cloud übertragen. Diese Kopie ist Ihr externes Sicherheitsnetz für den Fall einer größeren Katastrophe am Firmenstandort.

Dieser Ansatz bietet die perfekte Balance aus Tempo und Sicherheit. Sie profitieren von der schnellen Wiederherstellung für alltägliche Pannen und haben gleichzeitig die Gewissheit, dass Ihre Daten selbst bei einem Totalausfall Ihres Standorts sicher sind. Moderne Backup-Lösungen machen die Verwaltung solcher hybriden Szenarien heute erstaunlich einfach und übersichtlich.

Compliance-Anforderungen? Mit der richtigen Strategie kein Problem

Früher war ein Backup eine reine IT-Angelegenheit, quasi die digitale Feuerwehr für den Notfall. Heute ist eine durchdachte Backup- & Recovery-Strategie so viel mehr: Sie ist das Fundament, auf dem Ihre rechtliche und regulatorische Absicherung steht. Normen wie die ISO 27001 oder neue Gesetze wie die NIS-2-Richtlinie sind keine trockene Theorie mehr. Sie stellen ganz handfeste Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens.

Der Gesetzgeber und die Auditoren sehen Datensicherheit nicht mehr isoliert in der IT-Abteilung. Sie ist zu einem zentralen Thema der Geschäftsführung geworden. Damit wird ein intelligentes Backup-Konzept vom reinen Rettungsanker zum entscheidenden Beweis dafür, dass Sie Ihre Hausaufgaben in Sachen Compliance gemacht haben.

NIS-2: Wenn operative Widerstandsfähigkeit zur Pflicht wird

Die NIS-2-Richtlinie hat die Spielregeln für die Cybersicherheit in vielen Branchen deutlich verschärft. Im Kern geht es darum, den Laden am Laufen zu halten – selbst wenn ein Cyberangriff erfolgreich war. Die Richtlinie fordert von Unternehmen unmissverständlich, „angemessene und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen“ zu ergreifen, um Risiken zu managen.

Was heißt das jetzt konkret für Ihr Backup-Konzept?

- Systematisches Risikomanagement: Sie müssen genau wissen, wo Ihre Kronjuwelen liegen. Welche Systeme sind kritisch? Welche Daten sind unverzichtbar? Eine Risikoanalyse zeigt auf, welche Ausfälle Ihr Geschäft am härtesten treffen würden, und hilft dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen.

- Echte Wiederherstellungsfähigkeit: Ein Plan auf dem Papier reicht nicht mehr. NIS-2 verlangt, dass Sie im Ernstfall auch wirklich in der Lage sind, Ihre Systeme und Daten wiederherzustellen. Es geht um nachweisbare Kapazitäten und funktionierende Prozesse.

- Regelmäßige Tests: Die Wirksamkeit Ihrer Vorkehrungen muss immer wieder auf den Prüfstand. Das bedeutet konkret: Testen Sie Ihre Backups und die Wiederherstellungsprozesse. Nur so können Sie sicher sein, dass Ihre definierten RTOs und RPOs nicht nur Wunschdenken sind.

Wer diese Anforderungen ignoriert, riskiert empfindliche Strafen und nimmt die Geschäftsleitung persönlich in die Haftung. Eine funktionierende Datensicherung ist hier schlicht und ergreifend eine gesetzliche Verpflichtung.

Betrachten Sie Ihre Backup-Tests nicht als lästige Pflichtübung. Sehen Sie sie als einen regelmäßigen Gesundheitscheck für Ihr Unternehmen. Jeder erfolgreiche Test ist ein dokumentierter Beweis Ihrer Stärke und Konformität.

ISO 27001: Der Nachweis für ein gelebtes ISMS

Die ISO 27001 ist der weltweit anerkannte Goldstandard für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS). Mit einer Zertifizierung zeigen Sie Kunden, Partnern und Versicherern, dass Informationssicherheit bei Ihnen System hat. Und ein wesentlicher Teil dieses Systems? Richtig, Backup und Recovery.

Die Norm verlangt ganz klar, die Verfügbarkeit von Informationen sicherzustellen. Im berühmten Anhang A der ISO 27001 gibt es eine ganze Reihe von Kontrollmaßnahmen (Controls), die direkt auf Ihre Backup-Strategie abzielen.

Diese Punkte sollte Ihre Strategie unbedingt abdecken:

- Regelmäßige Datensicherung: Es braucht eine klare Richtlinie, die festlegt, was, wie oft und womit gesichert wird. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber es muss sauber definiert und dokumentiert sein.

- Verfahren zur Wiederherstellung: Ein Schritt-für-Schritt-Plan, der beschreibt, wie Daten im Notfall wiederhergestellt werden. Wichtig ist, dass die zuständigen Mitarbeiter diesen Prozess kennen und verinnerlicht haben.

- Tests und Überprüfungen: Die Wiederherstellung muss regelmäßig geübt werden. Nur so finden Sie Schwachstellen, bevor es zu spät ist. Die Ergebnisse dieser Tests müssen Sie protokollieren – das ist Ihr Beweis für den Auditor.

- Schutz der Backups: Ihre Sicherungskopien sind genauso wertvoll wie die Originaldaten und müssen daher auch genauso gut geschützt werden. Das schließt eine starke Verschlüsselung und eine sichere, am besten geografisch getrennte Aufbewahrung mit ein.

Wenn Sie diese Punkte konsequent umsetzen und sauber dokumentieren, schaffen Sie nicht nur ein beeindruckendes Sicherheitsniveau. Sie legen auch den Grundstein für eine erfolgreiche ISO 27001-Zertifizierung. So wird Ihre Backup-Strategie zum Aushängeschild einer professionellen und gelebten Sicherheitskultur.

So setzen Sie Ihren Disaster Recovery Plan in die Praxis um

Eine Strategie ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Ein theoretischer Plan, der in der Schublade verstaubt, hilft im Ernstfall kein bisschen. Ein wirklich effektiver Disaster Recovery Plan (DRP) muss leben, atmen und regelmäßig auf den Prüfstand. Sehen Sie ihn als die detaillierte Choreografie für den Moment, in dem das Chaos ausbricht – ein klares Drehbuch, das sicherstellt, dass jeder im Team genau weiß, was zu tun ist.

Der Prozess, einen solchen Plan auf die Beine zu stellen, kann auf den ersten Blick ganz schön einschüchternd wirken. Aber wenn man ihn in logische, überschaubare Schritte zerlegt, wird aus einer riesigen Herausforderung eine strukturierte und absolut machbare Aufgabe.

Schritt 1: Eine Business Impact Analysis durchführen

Bevor Sie auch nur eine Zeile Ihres Plans schreiben, müssen Sie verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Die Business Impact Analysis (BIA) ist das Fundament, auf dem Ihr gesamter DRP aufbaut. Hier analysieren Sie, welche Geschäftsprozesse für Ihr Unternehmen überlebenswichtig sind und welche Kettenreaktion ein Ausfall auslösen würde.

Fragen Sie sich ganz konkret:

- Welche Systeme müssen unbedingt laufen, damit das Unternehmen weiter Umsatz macht?

- Welche Anwendungen sind für die Kundenkommunikation oder die Produktion unverzichtbar?

- Wie hoch sind die finanziellen Verluste pro Stunde oder pro Tag, wenn ein bestimmtes System ausfällt?

Das Ergebnis dieser Analyse ist eine knallharte Prioritätenliste. Sie wissen nun, welche Systeme als Allererstes wiederhergestellt werden müssen und können darauf basierend realistische Ziele für Wiederherstellungszeiten (RTOs) und Wiederherstellungspunkte (RPOs) festlegen.

Schritt 2: Verantwortlichkeiten und Kommunikation glasklar definieren

Ein Notfall ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um über Zuständigkeiten zu diskutieren. Deshalb muss Ihr DRP glasklare Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen. Es braucht ein festes Disaster-Recovery-Team, in dem jeder seine Aufgabe kennt – vom IT-Admin bis zur Geschäftsführung.

Ein DRP ohne klar definierte Rollen ist wie ein Orchester ohne Dirigent. Jeder spielt für sich, aber das Ergebnis ist nur Lärm. Ein Plan mit zugewiesenen Verantwortlichkeiten hingegen schafft eine Symphonie der Wiederherstellung.

Definieren Sie präzise, wer welche Entscheidungen trifft, wer die Kommunikation nach innen und außen steuert und wer die technischen Wiederherstellungsschritte durchführt. Ganz wichtig: Legen Sie redundante Kommunikationswege fest. Was passiert, wenn das E-Mail-System oder die Firmentelefone ausfallen? Messenger-Gruppen oder eine einfache Liste mit privaten Handynummern können hier als entscheidender Notfallkanal dienen.

Schritt 3: Die Wiederherstellungsprozeduren dokumentieren

Dieser Teil ist das technische Herzstück Ihres Plans. Hier geht es ans Eingemachte: Dokumentieren Sie die Wiederherstellungsprozeduren für jedes kritische System Schritt für Schritt. Diese Anleitungen müssen so detailliert und verständlich sein, dass im Notfall auch ein externer Experte oder ein Vertreter sie ohne Rückfragen ausführen könnte.

Denken Sie dabei auch an die kleinen, aber entscheidenden Details:

- Wo sind die Lizenzen und Passwörter für die Backup-Software hinterlegt?

- Wie lauten die genauen Befehle zur Wiederherstellung einer bestimmten Datenbank?

- Welche Konfigurationseinstellungen müssen nach der Wiederherstellung unbedingt überprüft werden?

Diese Dokumentation ist ein lebendiges Dokument, keine in Stein gemeißelte Bibel. Bei jeder Änderung an Ihrer IT-Infrastruktur muss sie sofort aktualisiert werden. Veraltete Pläne sind im Ernstfall leider absolut wertlos.

Schritt 4: Regelmäßig und gnadenlos testen

Der mit Abstand wichtigste und leider am häufigsten vernachlässigte Schritt ist das regelmäßige Testen. Ein ungetesteter DRP ist reine Theorie und wird im Ernstfall mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Nur durch echte Tests finden Sie Schwachstellen, logische Fehler oder veraltete Informationen in Ihrem Plan.

Es gibt verschiedene Testmethoden, die aufeinander aufbauen:

- Planspiele (Tabletop-Tests): Das Team geht den Plan in einer Besprechung Schritt für Schritt durch. Hier wird trocken geübt und über potenzielle Probleme diskutiert.

- Simulationen: Einzelne Teile des Plans werden praktisch getestet, aber ohne den produktiven Betrieb zu gefährden. Das kann zum Beispiel die Wiederherstellung einer einzelnen VM in einer isolierten Umgebung sein.

- Vollständige Failover-Tests: Die kritischen Systeme werden kontrolliert auf die Backup-Umgebung umgeschaltet. Das ist der ultimative Realitätscheck für Ihren DRP – die Generalprobe für den Ernstfall.

Führen Sie mindestens einmal im Jahr einen umfassenden Test durch. Jeder erfolgreiche Test ist nicht nur eine Bestätigung, dass Ihre Backup- & Recovery-Strategie funktioniert, sondern auch ein wertvoller Nachweis für Audits und Compliance-Anforderungen.

Häufig gestellte Fragen zu Backup & Recovery

In der Praxis tauchen bei Backup- und Recovery-Strategien immer wieder dieselben grundlegenden Fragen auf. Wir haben die wichtigsten für Sie gesammelt und geben Ihnen hier klare, praxiserprobte Antworten.

Was ist der Unterschied zwischen Backup und Disaster Recovery?

Ein Backup ist im Grunde ganz einfach: eine Sicherheitskopie Ihrer Daten. Stellen Sie es sich wie das Fundament eines Hauses vor – absolut notwendig, aber eben nur der erste Schritt.

Disaster Recovery (DR) ist dagegen der komplette Bauplan für den Notfall. Es ist die umfassende Strategie, die nicht nur die Datenrücksicherung umfasst, sondern den gesamten Prozess zur Wiederherstellung Ihrer IT-Infrastruktur beschreibt, damit der Betrieb schnellstmöglich weiterlaufen kann. Ein Backup ist also ein entscheidender Baustein im Gesamtkonzept des Disaster Recovery, aber eben nicht das ganze Konzept selbst.

Wie oft sollte ich meine Daten sichern?

Die richtige Frequenz für Ihre Backups hängt von einer einzigen, entscheidenden Frage ab: Wie viel Datenverlust kann Ihr Unternehmen im Ernstfall verkraften? Diese Toleranzgrenze nennt man Recovery Point Objective (RPO) und sie gibt den Takt für Ihre Sicherungen vor.

- Hochkritische Systeme: Denken Sie an den Onlineshop oder Ihr zentrales CRM-System. Hier kann der Verlust von wenigen Minuten an Daten bereits empfindliche Schäden verursachen. Deshalb sind hier oft kontinuierliche Backups oder Sicherungen im Minuten-Takt gefragt.

- Weniger dynamische Daten: Bei Dateiservern, auf denen sich Dokumente nicht minütlich ändern, oder bei Archivsystemen reichen oft tägliche oder sogar wöchentliche Backups völlig aus.

Die Faustregel ist einfach: Sichern Sie so oft, dass der potenzielle Datenverlust zwischen zwei Backups Ihr Geschäft nicht lahmlegt. Für die meisten Unternehmen ist ein tägliches Backup das absolute Minimum, um auf der sicheren Seite zu sein.

Sind meine Daten in der Cloud wirklich sicher?

Eine absolut berechtigte Frage, die viele umtreibt. Die kurze Antwort lautet: Ja, wenn man es richtig angeht und den richtigen Partner wählt. Professionelle Cloud-Anbieter investieren in Sicherheitsinfrastrukturen, die für die meisten Unternehmen allein kaum zu stemmen wären.

Das umfasst typischerweise:

- Starke Verschlüsselung: Ihre Daten werden sowohl auf dem Weg in die Cloud (in-transit) als auch bei der Speicherung selbst (at-rest) zuverlässig verschlüsselt.

- Redundante Rechenzentren: Die Daten liegen gespiegelt an mehreren, geografisch voneinander getrennten Orten. Fällt ein Standort aus, springt ein anderer ein.

- Strikte Zugriffskontrollen: Robuste physische und digitale Barrieren schützen vor unbefugtem Zugriff.

Trotzdem bleibt ein Teil der Verantwortung immer bei Ihnen. Die korrekte Konfiguration der Dienste und die sorgfältige Verwaltung der Zugriffsrechte sind entscheidend. Viele unserer Kunden fahren deshalb mit einer hybriden Strategie am besten: schnelle Wiederherstellungen aus einem lokalen Backup und die zusätzliche Sicherheit einer externen Kopie in der Cloud. Das ist oft das Beste aus beiden Welten.

Sie haben weitere Fragen oder brauchen Unterstützung bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten und NIS-2-konformen Backup-Strategie? Die Experten der Deeken.Technology GmbH stehen Ihnen mit zertifiziertem Know-how zur Seite. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Erstberatung.